静電気防止床材の購入ガイドとして下記のポイントをメインに解説しています。

・静電気防止床材の原理、仕組み、効果

・静電気防止床材の使い方、保管

・静電気防止床材のメーカー比較、種類

ご参考になれば幸いです。(^_^;)

静電気防止床材とは?|静電気除去床材

静電気防止床材とは、床材自体に静電気を抑制する機能を持たせた床材のことです。

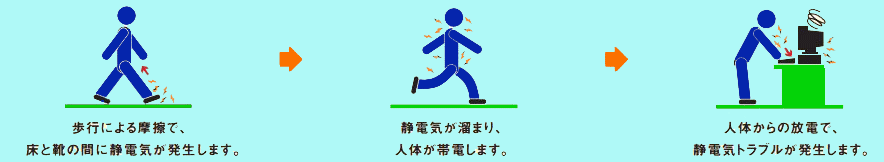

静電気は、物体が摩擦などによって電荷を帯びることで発生します。そして、帯電した物体が他の物体に触れた際に、電荷が移動することで「バチッ」という放電が起こります。

静電気は、人体に不快な衝撃を与えるだけでなく、精密機器の誤作動や火災の原因となることもあります。そこで、静電気によるトラブルを防ぐために、静電気防止床材が使用されます。

静電気防止床材は、主に以下の場所で利用されています。

工場: 電子部品や半導体など、静電気に弱い製品を製造する工場

研究所: 精密機器を使用する研究施設

病院: 手術室や医療機器を使用する場所

データセンター: サーバーなど、電子機器が集まる場所

オフィス: パソコンやOA機器を使用するオフィス

床での静電気発生要因

静電気を管理する上で、ESD管理領域の床帯電は、動く人、機器類で発生する静電気が大きな要因となります。床の静電気防止管理を大きく2つに分けると、まず、“作業者との接触においての帯電を制御する”帯電防止の考え方”と、“発生した電荷を穏やかに放電する”接地の考え方があります。

前者は、帯電防止の考え方、後者は、接地の意味合いが強いものです。ただし、床のESD管理を行う場合、その指定領域内での履物については、規定を作成したり標準書を設計する場合、同時に決定することを考慮しないと、全体の管理が崩れてしまうこともあるので注意が必要です。

さて、クリーンルームとは異なりESD管理領域の境界が不明確であることが多く、古くは、一般領域の履物のまま入ってくることが多かったのですが、IECやEIA等でESD管理標準が作成しやすくなったので、境界の表示やマーク等を行う企業が増えてきています。

そのため、絶縁性の靴底を使用している作業者が、不用意にESDSに接近することは少なくなったようです。

静電気防止床材は英語で anti-static flooring または static-dissipative flooring と言います。

又、中国語では、静電気防止床材は一般的に 防静电地板 と言います。

静電気防止床材の目的

①床の帯電防止のため

絨毯など絶縁体のものだと床自体が帯電する。

②作業者等が静電気帯電した場合たまった電荷を床から除電するため。

床から電荷を逃がすことができなければ、静電靴を履いても人体が帯電したままになる。

静電気防止床材の特徴

静電気が帯電した場合に素早くアースラインへ逃します。

導電性マットに必要な電気抵抗値「Ω」(オーム)は105Ω~109Ωで、この電気抵抗値が大きい程、電流が流れにくくなります。

静電気防止床材の構造

構造は下図のように2層以上の構造になっていることが多く、高抵抗部(緑色)と低抵抗部(黒色)で構成されています。

高抵抗部でたまった静電気は低抵抗部へ流れます。その後、床やEBP(Ground Bonding Points:グラウンド接続点)に静電気を流すことで除電をしています。

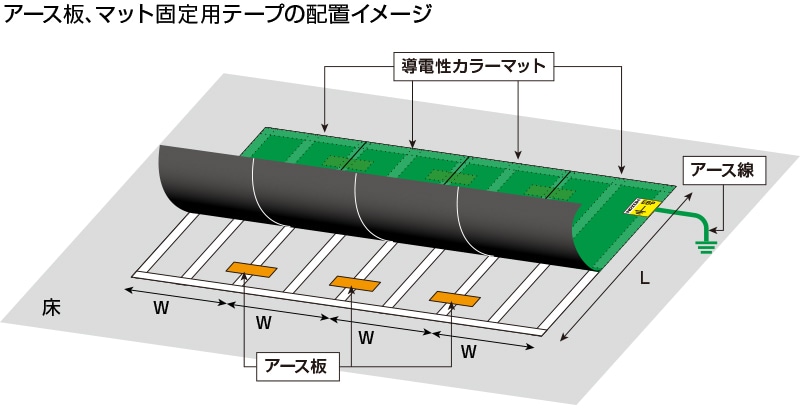

静電気防止床材の施工方法

①床面を清掃、テープの残りかすや油分汚れなどがあるとテープの密着性が悪くなる。

②マット下面に導電性両面テープを貼り付けて、床に貼り付ける。

③導電性カラーマット用アース板を用いてカットした各マットを電気的に接続する。

④導電性カラーマットの下にアース線を施工する。

日本工業規格では床仕上げ材及び施工床の電気抵抗を JIS C61340-4-1で規定している。

JIS C61340-4-1床仕上げ材及び施工床の電気抵抗の詳細は下記のサイトを参考にして下さい。

kikakurui.com |JIS C61340-4-1

床仕上げ材及び施工床の電気抵抗の日本工業規格 JIS C61340-4-1が全文、閲覧、印刷可能です。(但し図、イラスト含まず)

床仕上げ材及び施工床の電気抵抗 JIS C61340-4-1

帯電防止床と導電床の違い

帯電防止床と導電床は、どちらも静電気対策として用いられる床材ですが、静電気を抑制するメカニズムが異なります。

帯電防止床

- 仕組み: 静電気の発生を抑制し、発生した静電気を床材全体に拡散させることで、帯電量を低減させます。

- 特徴:

- 電気抵抗値が高め(一般的に10⁹Ω以上)

- 静電気をゆっくりと逃がす

- 人体に帯電した静電気を軽減する効果が高い

- 比較的安価

導電床

- 仕組み: 導電性材料を配合することで、床材自体が電気を通しやすくなっており、発生した静電気を速やかにアースに逃がします。

- 特徴:

- 電気抵抗値が低め(一般的に10⁴Ω~10⁶Ω)

- 静電気を素早く逃がす

- 静電気による火災や爆発のリスクが高い場所に最適

- 帯電防止床よりも高価

違いをまとめると

| 項目 | 帯電防止床 | 導電床 |

|---|---|---|

| 静電気の抑制方法 | 静電気の発生抑制、拡散 | アースへの放電 |

| 電気抵抗値 | 高い | 低い |

| 静電気除去速度 | ゆっくり | 速い |

| 用途 | 人体への静電気対策、OA機器など | 精密機器、爆発危険区域など |

| コスト | 安価 | 高価 |

どちらの床材を選ぶべきか?

設置場所の環境や用途、必要な静電気対策レベルによって、適切な床材は異なります。

- 人体への静電気対策: 帯電防止床で十分な場合が多いです。

- OA機器など: 帯電防止床で対応できますが、機器の種類によっては導電床が必要な場合もあります。

- 精密機器: 導電床が推奨されます。

- 爆発危険区域: 導電床が必須となります。

床材を選ぶ際には、専門業者に相談することをおすすめします。

静電気防止シート、マットと静電気防止床材の違い

静電気防止シート、マット、静電気防止床材は、いずれも静電気を抑制するためのものですが、それぞれ特徴や用途が異なります。

静電気防止シート

- 特徴: 薄くて柔軟性があり、様々な場所に貼り付けることができます。

- 用途: 電子部品や精密機器の包装、作業台や棚への貼り付け、衣類や布製品への貼り付けなど。

- 材質: 導電性ビニール、導電性ポリエステル、導電性不織布など。

- 例:

- 電子部品を静電気から守るために、包装袋の内側に貼り付ける。

- 作業台に貼り付けて、作業中の静電気発生を抑制する。

- カーペットの下に敷いて、歩行時の静電気を軽減する。

静電気防止マット

- 特徴: シートよりも厚みがあり、床に敷いて使用することが多いです。

- 用途: 工場や研究所、オフィスなどの床に敷いて、歩行時や作業時の静電気発生を抑制する。

- 材質: 導電性ゴム、導電性ビニール、導電性カーペットなど。

- 例:

- コンピューター室の床に敷いて、機器の誤作動を防ぐ。

- 作業員の立ち作業場所に敷いて、疲労軽減と静電気対策を同時に行う。

静電気防止床材

- 特徴: 床材自体に静電気防止機能を持たせたものです。

- 用途: 工場や研究所、病院の手術室など、静電気対策が特に重要な場所に使用されます。

- 材質: 導電性タイル、導電性ビニル床シートなど。

- 例:

- 半導体工場のクリーンルームに、静電気による製品の不良を防ぐために使用される。

- 病院の手術室で、医療機器の誤作動を防ぐために使用される。

違いをまとめると

| 項目 | 静電気防止シート | 静電気防止マット | 静電気防止床材 |

|---|---|---|---|

| 形状 | 薄くて柔軟 | シートより厚みがある | タイル状やシート状 |

| 用途 | 物や場所に貼り付ける | 床に敷く | 床材として施工する |

| 適用範囲 | 比較的狭い範囲 | ある程度の広さ | 部屋全体 |

| 耐久性 | シートの種類による | マットの種類による | 高い |

| コスト | 安価 | シートより高価 | 最も高価 |

それぞれの特性を理解して、用途に合わせて適切なものを選ぶことが重要です。

静電気防止床材の種類

一口に静電気防止床材といってもさまざまなタイプがあり、分類の仕方によっては、数十種類にもなってしまいます。 ESD管理の場合には、特性による分類の他に素材、寿命などによって分類していますが、他のESD対策製品に比較してESDの対策特性、たとえば表面抵抗率や体積抵抗、摩擦帯電の特性で分類するよりは、素材、組成、寿命などで分類する方が一般的のようです。

ここでは床の分類を①恒久的なものと、②簡易的なものに分けて説明してみます。

恒久的な静電気防止床材 | 静電気除去床タイル

一般的なものすべてを指すようですが、ESDの概念では、磨耗や加重、経年変化等の、いわゆる物理的な変化のほか、化学的耐久性なども考慮したものを指します。

したがって、最も一般的なゴム系やビニール系のタイルやシートのほか、高圧ラミネート材料、ポウドフロワー材料としてのエポキシや、その他のポリマー材料、導電性ペイントこれらの材料は、素材、構造上シームレスで、水きり加工が可能な場合も多く、外気との湿度差が問題になるような高湿度環境下では、かなり有効なものです。

また、合成樹脂類の素材製品の中には、今後の廃棄で問題となる可能性のある素材を含むものもあり、設計時の注意点として今後問題化してくると思われます。力-ペットについては、一部の事務所での使用以外、利点も少ないので生産工程での使用は、それほど多くはありません。

簡易的な静電気防止床材 |帯電防止剤 導電塗料

80年代前半には、床仕上げ剤や一般の帯電防止剤を、Pタイルや通常のエポキシ系の床に使用していましたが、床が滑りやすくなったり、水や化学的な溶剤で簡単に取れてしまう等の問題がありました。これらの問題は、近年、改良され、従来のようなものは少なくなってきています。実際、現在使用されている床仕上げ様の帯電防止材料は、ペイントやポウドフロワーに近い表面層を形成するものもでてきています。

床仕上げ剤と分類されるものは、一般用のワックスのような使用方法をとるために、一般ビルメンテナンスの普及とともに、市場も大きくなってきました。

初期のものは、帯電防止剤のように水やアルコールなどで間単に効果がなくなってしまうものもありましたが、80年代に入り専用の処理剤も開発されてきました。これらの中には、床の表面に、かなり強い硬化被膜を形成するものもありましたが、導電性や帯電防止の汚染を引き起こす可能性が指摘されたために現在では、剥離や磨耗を考慮したものに変化してきています。

一般的に床材料は、施工により特性が大きく変化してしまうために、素材の選択のみでESD管理の終了というわけにはいきません。施工時、施工後はもちろん、常時、抵抗等の指標を使用してモニターを行う必要があります。また、安全性やESD以外の物理特性、そして経費など一般的な床資材の調達と同じ諸注意が必要なのはいうまでもありません。

床の評価については、財団法人日本電子部品信頼性センターの資料を参照すると良いと思います。 JIS-L-1023、ISO-6356、AATCC-134、NFPA-99、ASTM-150など。

静電気防止床材料の特長

次に主な床材料であるカーペットやフロアマット、タイルなどの帯電防止について述べます。

下表は、静電気防止床材料とその構造的な特長や長所などを比較した表です。

帯電防止床材料比較表

| 製品名 | 利点 | 問題点 | 電気特性 |

|---|---|---|---|

| カーペット | 見栄え・快適さ | 電子産業工場用途では使用しない。 | 通常は約1010Ω |

| フロアマット ①導電型 ②静電気防止型 |

設置容易 最適な静電気防止特性 既存の床に使用可能 |

局所的保護 カールしやすい 温度依存性あり コンタミの発生あり |

107Ω以下 109~1012Ω |

| 静電気防止塗布床 ①導電型 ②塗布床型静電気防止剤 ③床用静電気防止剤 |

普通の床に使用可能 良好な静電気防止特性 処理が簡単・コスト安 処理が簡単・コスト安 |

コンタミ耐久性 ライフ、特性 バラツキ、温度依存、 保守/再処理 |

107以下 109~1012Ω 109~1012Ω |

| 静電気防止張床 | 静電気防止特性が良い 耐久性・永続性が良い 一部クリーンルームに使用できるものがある |

コスト 既存設備への取付 |

105Ω程度 |

静電気防止 カーペット

カーペットは、美観や心地良さからコンピュータルームなどで使用されますが、IC製造など厳しい現場での静電気管理上の防止効果はなし。

静電気防止 フロアマット

局所な静電気防止管理に適しています。主に静電気防止床材料を施していない作業台周辺や検査室内の局所保護的に使います。材料としては、導電性カーボンを配合したゴム、ビニール、ポリオレフィンの材料とニトリル系のポリマーの2層構造になったものがメインです。

特長としては、比較的施工が容易ですがマットの汚れや材料の劣化、マットがめくれ上がりやすいなどの欠点もあります。

静電気防止塗布床 |ウレタン樹脂塗装

静電気防止塗布床には、導電性塗料、塗布型静電気防止剤、床用塗布型静電気防止剤の3種類があります。

導電性塗料は、導電性カーボン繊維、金属繊維などを混ぜた導電性床材料で、非常に使用しやすく静電気防止特性も良いので広い工場全体の静電気防止が可能です。しかし、粉塵発生や耐久性の問題点などからクリーンルームでの使用には適していません。塗布型静電気防止剤に関しては、本来床に使用するものではなく、耐久性や再処理期間(ライフ)に問題があります。経費が安いのが長所です。

床用塗布型静電気防止剤は、床表面のワックスなどを除去した後に床表面を洗浄し、静電気防止剤塗布という3液で処理するものがメインです。初期費用については、処理コストが比較的安く特性も良いという長所もあるが、特性の維持が湿度や外部要因による依存性のあるものがあったり、業者委託による再処理にかかる経費が予想より高くつく可能性があります。

静電気防止張床材

静電気防止張床材には、タイル、シートなど導電性ビニール素材のタイル、シートタイプと、メタルファイバ繊維などを混ぜたカーペットタイプがあります。

タイルやシートタイプは、導電性材料がタイル全体に分布していることから電気防止特性は良く、耐久性も良いので、静電気管理には向いています。

ただし、経費が非常に高くなります。

【 TOLI電気性能マーク(高分子系床材)】

導電マーク

発生した静電気をアース板を通じて地中に逃がす事によって静電衝撃を防ぐ導電グレード。コンピューター制御室の使用に向いています。

帯電防止

静電気を放電させ、発生量を緩和する帯電防止グレード。工場の組み立てライン、OAオフィス、手術室、検査室、薬剤室などの使用に向いています。

静電気防止床の選び方

静電気防止床の選び方は、設置場所の用途や環境、求められる性能、予算などを考慮して総合的に判断する必要があります。以下に重要なポイントをまとめました。

設置場所の用途と環境

-

用途:

- 電子部品製造工場、精密機器工場、研究所、サーバー室など、静電気による障害が深刻な場所では、より高い静電気防止性能が求められます。

- 病院の手術室や医療機器を使用する場所では、衛生面も考慮する必要があります。

- オフィスや一般家庭では、歩行感やデザイン性も重視されるでしょう。

-

環境:

- 温度、湿度、薬品への耐性なども考慮が必要です。

- 水を使う場所では、耐水性も重要になります。

静電気防止性能

-

抵抗値: 静電気防止性能は、表面抵抗値と体積抵抗値で評価されます。数値が小さいほど、静電気を逃がす効果が高くなります。JIS規格では、用途別に抵抗値の基準が定められています。

-

必要とする性能: 設置場所の用途や求められる静電気対策レベルに応じて、適切な抵抗値の床材を選びましょう。

床材の種類

静電気防止タイル

静電気防止タイルは、床に発生する静電気を抑制するために使用されるタイルです。主に、コンピューター室や精密機器工場、病院の手術室など、静電気が発生しやすい場所で使用されます。

静電気防止タイルの主な特徴は以下の通りです。

- 静電気の発生を抑制: タイルに含まれる導電性材料が静電気を逃がすことで、静電気の発生を抑制します。

- 耐久性: 耐摩耗性、耐薬品性に優れており、長期間にわたって使用できます。

- デザイン性: 様々な色や柄のタイルがあり、空間に合わせて選ぶことができます。

静電気防止タイルを選ぶ際には、以下の点に注意する必要があります。

- 導電性: 静電気を逃がす能力を表す指標です。用途に合わせて適切な導電性のタイルを選びましょう。

- 材質: タイルの材質によって、耐久性や耐薬品性が異なります。使用場所の環境に合わせて適切な材質を選びましょう。

- デザイン: 色や柄など、周囲の環境に合ったデザインを選びましょう。

静電気防止タイルの主なメーカーには、以下のものがあります。

- 田島ルーフィング

- サンゲツ

- 東リ

- リリカラ

これらのメーカーのウェブサイトでは、様々な種類の静電気防止タイルが紹介されています。用途や目的に合わせて、最適なタイルを選んでみてください。

おすすめ サンゲツ 静電気防止タイル

置敷き帯電防止ビニル床タイル OT

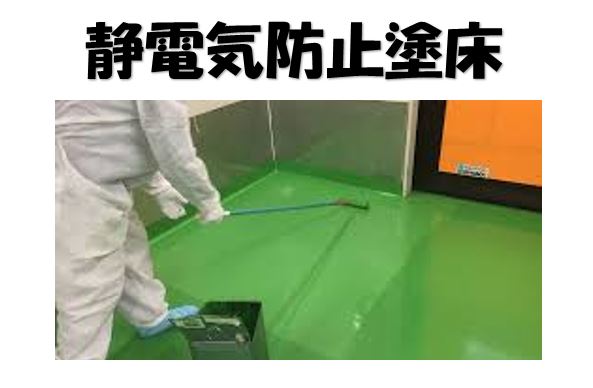

静電気防止塗床

静電気防止塗床は、床面に塗料を塗布することで、静電気を抑制する床材です。工場や研究所、病院の手術室など、静電気対策が重要な場所でよく使われています。

静電気防止塗床のメリット

- 高い導電性: 塗床材に導電性材料が配合されているため、床全体で静電気を効率的に逃がすことができます。

- シームレスな仕上がり: 塗料を塗布して仕上げるため、継ぎ目がなく、ゴミやホコリが溜まりにくいという特徴があります。

- 耐薬品性・耐久性: 薬品や摩耗に強く、長期間にわたって使用できます。

- 清掃性: 表面が滑らかで清掃しやすいので、清潔な環境を維持できます。

- デザイン性: 様々な色や仕上げを選ぶことができ、空間に合わせてデザインを調整できます。

静電気防止塗床の種類

- 導電性エポキシ樹脂塗床: 導電性フィラーを配合したエポキシ樹脂系の塗床材です。耐薬品性、耐摩耗性に優れています。

- 導電性ウレタン塗床: 導電性フィラーを配合したウレタン樹脂系の塗床材です。柔軟性があり、衝撃吸収性に優れています。

- 導電性アクリル塗床: 導電性フィラーを配合したアクリル樹脂系の塗床材です。速乾性があり、工期を短縮できます。

静電気防止塗床の施工

静電気防止塗床の施工は、専門業者に依頼するのが一般的です。施工手順は、以下のようになります。

- 下地処理: 既存の床材の汚れや凹凸を補修します。

- 導電性プライマー塗布: 下地に導電性プライマーを塗布し、塗床材との密着性を高めます。

- 導電性塗床材塗布: 導電性塗床材を塗布し、均一に仕上げます。

- 乾燥: 塗床材を乾燥させます。

静電気防止塗床の注意点

- 導電性の維持: 定期的な清掃やメンテナンスを行い、導電性を維持することが重要です。

- 施工業者: 専門知識と経験を持つ施工業者に依頼しましょう。

静電気防止塗床のメーカー

- ABC商会: https://www.abc-t.co.jp/

静電気防止塗床は、初期費用は高めですが、耐久性が高く、長期的に見るとコストパフォーマンスに優れています。静電気対策が必要な場所には、最適な選択肢の一つと言えるでしょう。

静電気防止カーペット

静電気防止カーペットは、その名の通り、静電気を抑制する効果を持つカーペットです。オフィスや家庭、医療施設など、様々な場所で利用されています。

静電気防止カーペットの仕組み

静電気防止カーペットは、繊維に導電性繊維を織り込んだり、裏材に導電性素材を使用したりすることで、発生した静電気を床に逃がす仕組みになっています。

静電気防止カーペットのメリット

- 静電気の発生を抑制: パソコンや電子機器の誤作動、火災などのリスクを軽減します。

- 快適性: 静電気による不快な衝撃を防ぎます。

- 衛生面: ホコリやチリを吸着しにくく、清潔な環境を保ちます。

- デザイン性: 様々な色や柄、素材のカーペットがあり、インテリアに合わせて選ぶことができます。

静電気防止カーペットの種類

- タイルカーペット: 正方形のカーペットを組み合わせるタイプ。部分的な交換が容易で、デザインの自由度が高いです。

- ロールカーペット: 長方形のカーペットを敷き詰めるタイプ。広い面積に施工する場合に適しています。

静電気防止カーペットの選び方

- 導電性: 表面抵抗値を確認し、用途に合った導電性レベルのカーペットを選びましょう。

- 素材: ナイロンやポリエステルなど、様々な素材があります。耐久性や肌触りなどを考慮して選びましょう。

- サイズ: 部屋の広さに合わせて、適切なサイズを選びましょう。

- デザイン: 色や柄など、インテリアに合ったものを選びましょう。

- 機能性: 防炎性、防汚性、防ダニ性など、必要な機能を考慮して選びましょう。

静電気防止カーペットの施工

- タイルカーペット: 接着剤や両面テープで床に固定します。

- ロールカーペット: 下地にアンダーレイを敷き、その上にカーペットを敷き詰めます。

静電気防止カーペットのメンテナンス

- 定期的な掃除機かけ: 静電気防止効果を維持するため、こまめな掃除機かけが重要です。

- 汚れの除去: 汚れが付着した場合は、中性洗剤で拭き取るか、カーペットクリーナーを使用しましょう。

静電気防止カーペットのメーカー

静電気防止カーペットは、静電気によるトラブルを防ぎ、快適で安全な空間を作るために役立ちます。ぜひ、導入を検討してみて下さい。

静電気防止床材を選ぶ際には、専門業者に相談することをおすすめします。 専門業者は、設置場所の状況や用途に合わせて、最適な床材を提案してくれます。

おすすめ サンゲツ 静電気防止タイル

置敷き帯電防止ビニル床タイル OT

おすすめ導電性クッションマット | 静電気防止床

リストストラップを着用できない立ち作業では人体→作業靴→床で接地することが認められています。この場合の床は通常の対策された床とは別系統で、より低い抵抗値で管理されている必要があります。

HOZAN 導電性クッションマット(5枚入) F735

セル生産現場の疲労軽減と静電防止に最適!

長時間の立ち作業を伴うセル生産現場において、作業者の方の疲労軽減を目的にした緩衝性のある導電性マット。生産性の効率化と作業環境の改善が両立できる。

おすすめ 導電性塗料 | 静電気防止床

導電性塗料とは塗料樹脂に導電性添加物として導電性カーボン、金属酸化物の粉末を混入したもの。

金属粉末としては導電性が安定な銀粒子が最も使われる。

導電性としては100~1000Ω。

使用用途は各種電極、プリント配線、セラミックコンデンサーなど導電性皮膜を必要とするあらゆる製品に使われています。

リンレイ 導電性ポリマー配合

帯電防止床タイルが施工されているコンピュータ室等に使えます。また、冬場静電気トラブルの起きやすい量販店通路等でも効果を発揮。

静電気防止床の使い方

静電気防止床は、正しく使用することで、その効果を最大限に発揮し、静電気によるトラブルを予防することができます。

設置

- 静電気防止床は、必ずアースに接続してください。アースが適切に接続されていないと、静電気を逃がすことができず、効果が得られません。

- 床材の種類によっては、導電性の接着剤を使用する必要があります。施工業者に確認し、適切な方法で設置してください。

使用

- 静電気防止床の上では、導電性の靴やスリッパを着用してください。絶縁性の靴を履いていると、静電気が体に帯電し、機器に触れた際に放電してしまう可能性があります。

- 静電気防止床の上に、絶縁性のマットやシートを敷かないでください。静電気を逃がす経路が遮断され、効果が失われます。

- 静電気防止床は、定期的に清掃してください。埃や汚れが付着すると、静電気防止性能が低下する可能性があります。

関連記事:静電靴の賢い選び方、使い方【図解】

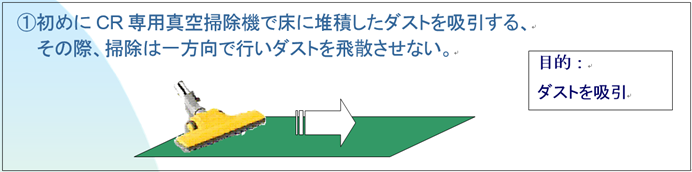

静電気防止床の清掃方法

静電気防止床を購入すると、清掃方法が書いてあるものがあります。その場合には指定されている方法に従う。

通常は、ごみやほこりはほうきや掃除機で清掃します。ひどい汚れにはモップや雑巾で水拭きを行います。床の清掃に専用品以外のワックスの使用は厳禁です。シリコンやパラフィンの蓄積で床面の導電効果が落ちる可能性があります。専用品以外のクリーナーも厳禁です。導電性マットを痛める可能性があります。

関連記事:図解:クリーンルーム清掃管理

保守

- 定期的に抵抗値を測定し、静電気防止性能が維持されていることを確認してください。

- 床材が破損している場合は、速やかに交換してください。

- アースの接続状態も定期的に確認してください。

その他

- 静電気防止床は、あくまで静電気対策の一つです。静電気によるトラブルを完全に防ぐためには、他の対策と併用することが重要です。

- 静電気防止床の使用方法については、メーカーの指示に従ってください。

静電気防止床を正しく使用することで、静電気による機器の誤作動や火災などの事故を予防し、安全な作業環境を確保することができます。

静電気防止床材 評価方法

表面電気抵抗値は1×107MΩ以下、定期的に静電防止床材の測定を実施。

・NFPA

National Fire Protection Association(米国消防庁)の規格で ANSI/NFPA99 を指す。

床材の表面の電気抵抗や、表面からアースまでの間の電気抵抗を、絶縁抵抗計測器によって測定する試験方法。

まとめ

静電気防止床は、静電気を床材を通して逃がすことで、静電気によるトラブルを防止する床材です。電子部品製造工場や病院の手術室など、静電気が発生しやすい環境で広く利用されています。

静電気防止床は、適切に選択し、正しく使用することで、静電気によるリスクを大幅に低減することができます。

又、静電気除去シート、マットについては下記の記事を参照願いします。

静電気除去 参考文献

トコトンやさしい静電気の本

実務で使う静電気対策の理論と実践: 事例で解説!

静電気を科学する

参考文献:

静電気の基礎と帯電防止技術 著者:村田雄司 日刊工業新聞社

たのしい静電気 著者:高柳 真

静電気トラブル Q&A 監修:田畠泰幸

図解 静電気管理入門 著者:二澤 正行 工業調査会

静電気がわかる本―原理から障害防止ノウハウまで 高橋 雄造 (著)

電気機器の静電気対策 (設計技術シリーズ) 水野 彰 (監修)

コメント

可燃性液体(ガソリンとほぼ同一)の付着した服を遠心分離したあと、乾燥室(温風温度 50℃)で乾燥しています。

乾燥室は、可燃性蒸気の比重が重いことから、床面に局所排気装置を設置し、排気しています。

この乾燥室に設置する静電気対策用マットには、導電性マット or 帯電防止マットの

何れを選択するべきなのですか?

御教示お願い致します。

連絡、遅れてすいません。

導電性マット or 帯電防止マット いずれもOKです。

ステンレス製マットも汚れ防止&化学変化防止にも良いと思われます。

[…] 静電気防止床材の選び方、使い方 |静電気防止マット… 静電気防止床材とは?|静電気除去床材 静電気を管理する上で、ESD管理領域の床帯電は、動く人、機器類で発生す… 85件のビュー […]