イオナイザー( 除電器 )の購入ガイドとして下記のポイントをメインに解説しています。

・イオナイザー(除電器)の原理、仕組み、効果

・イオナイザー(除電器)のメーカー比較、種類

・イオナイザー(除電器)の使い方、保管、お手入れ、設置

・イオナイザー(除電器)のおすすめネット通販商品、ランキング、口コミ

・イオナイザー(除電器)のおすすめ 中古、レンタル

ご参考になれば幸いです。(^_^;)

動画 マルチセンシングイオナイザ SJ-F700シリーズ

完全メンテナンスフリー 何もしなくても、ずっと確かな除電

針の清掃も交換も不要

驚異の除電性能を実現

除電器の状態や除電状況を管理可能に

おすすめの除電器

キーエンス マルチセンシングイオナイザ SJ-F700シリーズ

イオナイザー、除電器とは?

英語:ionizer

発生した電荷を強制的に除去するために除電装置が使われる。除電装置はイオナイザーとも呼ばれているが,もともとの意味は異なる。除電装置はあくまでも除電する装置であって,イオナイザはイオン化する装置である。

除電装置の原理が空気をイオン化させて除電を行うものであるため,混同され区別なくこの言葉が使われるようになっている。本未は除電の目的で部屋の天井などに取付け,雰囲気の空気をイオン化する装置と帯電体を直接除電する装置とは異なる。

除電装置(除電器)は,帯電体の電荷の極性と逆極性のイオン(ガス分子のイオン)を発生し,これによって帯電体電荷を中和する。除電器の歴史は古く,わが国でも明治37年の特許(米国人による出願)がある。

物体の帯電は、プラスまたはマイナスの電荷が全体的あるいは部分的に過剰になつたり、不均一な状態になることです。この過剰な電荷を逆極性の電荷で中和し、電気的中性にすることを電荷中和といいます。

逆極性の電荷とは通常、空気を電離してつくった空気イオンです。

除電器は高電圧を用いて空気を電離して、プラスとマイナスの両方の空気イオンをつくり、帯電物をプラスの空気イオンと、同量のマイナス空気イオンで覆います。帯電物に帯電する電荷がプラスの場合は、マイナスのイオンを吸引して自ら消えます。マイナスの電荷の場合はプラスのイオンを吸引して消えます。

このとき、プラスとマイナスのイオン量は同量でなければなりません。

このバランスが崩れるとイオンは電位を持ちます。

これをイオンバランスといいますが、除電した結果の行き着く先(除電の結果の残留電圧)は、イオンバランスの電位になります。したがって、イオンバランスは小さい方が除電後の残留電圧も小さくなります。

除電器は、電荷中和に必要な電荷をつくり、これを帯電物体へ供給する機能を持ちます。ここで電荷は、空気分子をイオン化して生成するのが一般的であり、数種のイオン生成方法があります。

電荷中和は完全に中和することが理想ですが、現実には完全中和は不可能です。それはイオンが完全に中性(イオンバランスが0Vという)にならないからです。各イオン生成方式によつてイオンバランスは時間の関数であったり、場所の関数であったりして、理想的な除電器は少ないのが実情です。

イオナイザー、除電器の原理

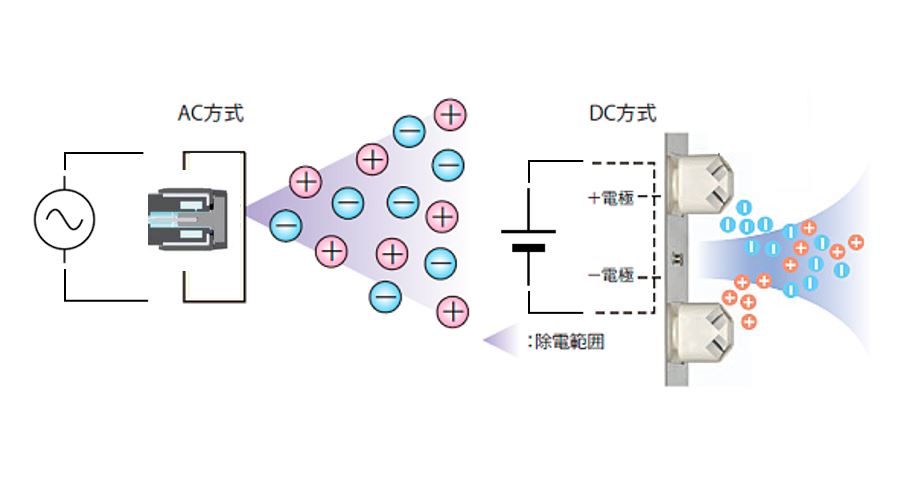

交流(AC)方式除電器、イオナイザー

交流(AC)方式により、サンプルを逆帯電させることなくイオンバランス±10V以下を実現しました。放電針に交流電圧をかけて1本の電極から+イオンと-イオンを等量出す方式です。直流(DC)方式に比べて、逆帯電せず、長期にわたり安心して使用できます。

直流(DC)方式除電器、イオナイザー

イオナイザー、除電器の種類、特徴

静電気はあらゆるところで発生し、問題を起こしているため、除電器を必要とする分野は非常に広く、装置は、用途に合わせて種々開発・実用化されその種類は非常に多いのが実情です。

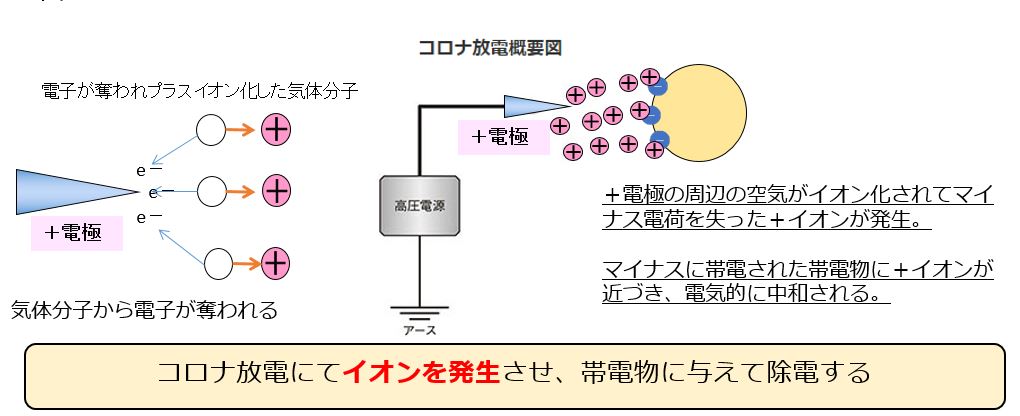

除電器はコロナ放電式とよぶ、放電針に高電圧を印加してコロナ放電を起こさせてイオン化する装置が最も一般的です。

種類としては、AC電源をそのまま昇圧して放電針に印加するAC型、直流高電圧からイオンをつくるDC型、パルス状の電源からパルス状のイオンをつくるパルス型、導電性のひげがあるだけで電源を必要としない自己放電式除電器などがあります。

またコロナ放電式のほか、グロー放電式、プラズマ式、軟X線式などもあります。

除電器は従来、ほとんどがファンやエア(圧縮空気)を使って風を起こしてイオンを運ぶ有風型のものでした。しかし、クリーン環境下での除電のニーズが高まるにつれて、有風型は敬遠されるようになりました。

有風型の除電器は、結果的に異物を吹きつけたり、ホコリを巻き上げて異物不良をつくる原因にもなっていたからです。このため、近年では無風型の除電器が主流になりつつあります。

デスクトップ型、バー型、ガン型、空間型、スポット型などがあります。

このほか、無風除電器の中には、空間除電器といつて、1台で最大9メートルの距離までカバーする超広域除電器もあります。これを同期信号で接続して増設すれば、無限大に拡張できます。

空間除電器は、空間にイオンを放射して、空気そのものを半導体化するため、空間中にあるすべての物や人の静電気は空気中に漏電してしまい、静電気は中和されて消滅します。従来の加湿方式に代わる新しい除電方式であり、乾燥雰囲気であっても、静電気のない空間が実現できます。

以下にイオナイザーも含めて除電器のタイプを説明する。

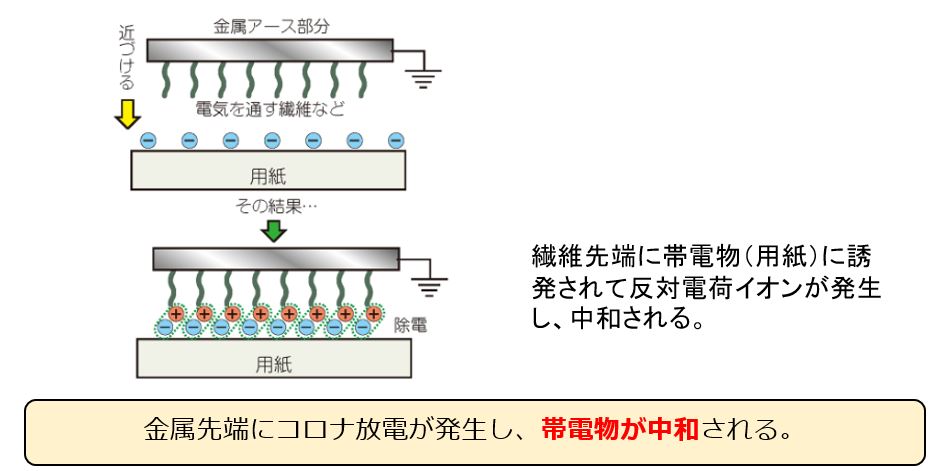

自己放電式除電器

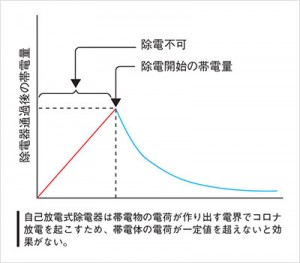

帯電体,に例えば針のような先の尖った金属を接近させると,その先端部には誘導電荷が集中して集まり,先端部の電界が強くなる(図1)。この電界は帯電体の電荷によって作られるものであるから,帯電体の電荷量が多ければそれに比例して強くなる。

その結果,電荷量がある値以上になると金属の先端部コロナ放電が発生し,帯電体が除電されるようになる。コロナ放電が開始すると帯電体電荷と逆極性のイオンが発生し,帯電体に引きつけられてその電荷を中和する。

図1:自己放電式除電器

実際に絶縁板を布などで摩擦し,その表面に縫針を手で持って接近させると針先直下を中心に円形の部分の電荷が除かれる。これはこのような実験をした後で絶縁板表面に粉を散布して見ると,粉の付着する状態で電荷が除かれる様子がわかる。

自己放電式除電器は,図2のようにカーボン繊維や有機材料をベースにした導電性繊維を束ねて並べたもので,この一端を接地し,繊維の先端を帯電体の表面に接近するように保持して使う。実際には効果を確実なものにするために 帯電体表面に接触させる場合が多いが,接触していても帯電体表面の電荷が直接導電性繊維に流れて行くわけではない、繊維先端部で放電が起こるから除電されるのである。

図2 自己放電式除電器

したがって,自己放電式除電器は,帯電体の電荷量が多くなればなるほどその能力を増し,逆に帯電体の電荷量が少ないとその能力が低くなり,電荷量がある一定レベルより少ないときは全く除電器として作用しなくなる(図3)。

このように,自己放電式除電器は,帯電体という相手の状態に応じて作用する装置であって,帯電量が多くても能力が不足するということはない。しかし,電荷を完全に除去することは難しく,またその機能の調整もできにくい。しかし,他の除電器と比較するとはるかに安価であり,また極めてコンパクトであるため,広く行き渡っている。

電気式除電器

電気式除電器は,先端の尖った針電極でコロナ放電を起こしイオンを発生させ,帯電体の電荷を中和する装置である。したがって,その除電原理の基本は,コロナ放電を使っているという点で自己放電式除電器と同じであるが,高圧電源を用いてその放電を自発的に行っている点が異なっている。

交流式除電器

図4に示すように,針電極を等間隔で並べた電極とこれに対する棒状あるいは細長い板状の対向電極で構成されている。針電極には数千ボルトの交流高電圧を印加し,対向電極は接地する。ここで,交流高電圧は針電極に直接加わるわけではない。

電源に接続されている高圧ケーブルと針電極の間には絶縁体が挿入されており,その部分がコンデンサの役目をしている。すなわち,電源と針電極をコンデンサ結合にしている。こうすることによって,除電器の動作中に針電極からエネルギーの大きい放電が偶発的に起こるのを防いでいる。

また,針電極にうっかり触れてしまう場合の感電事故の防止にもなっている。さらにこのコンデンサ結合は,後に述べるイオンバランスを取る役目もしていることが,近年になってわかった。

交流式除電器は,印加される交流高電圧の半サイクルごとの正負の放電で正負のイオンを生成する。すなわち,交流が50HZの商用電源であるとすると,1/100秒で生成するイオンの極性が変化することになる。生成されたイオンの一部は対向電極に吸収されるが,残りの部分は対向電極の間を通り抜けて帯電体表面に届く。

帯電体が例えば正極性に帯電している場合,放電で生成した負イオンが帯電体表面に到達してその電荷を中和する。帯電体の電荷の極性が逆であれば,正イオンがその電荷を中和することになる。

帯電体表面が一度イオンに晒されても十分に除電されないときは,次の交流の周期で除電される。また,イオンが不必要に帯電体に到達して,仮に逆極性に帯電させてしまったとしても,次の半周期で逆極性のイオンが生成され,これを中和してしまうから,除電は安定に行われる。したがって,帯電体がどちらの極性に帯電していても,また表面で正・負の電荷が分布していてもこの除電器は対応でき,そのため最も広く普及している。

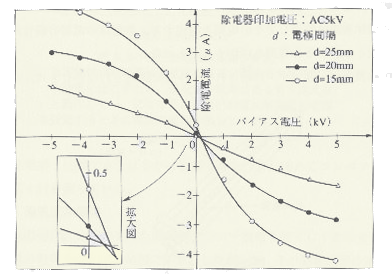

図5は除電器から帯電体に向けて流れるイオン電流(除電電流)を測定した結果である。帯電体電位(図では横軸のバイアス電圧がこれに相当する)が正極性のときは負極性の除電電流が流れ,帯電体電位が負極性のときは逆の正極性の除電電流が流れることがわかる。

そして,帯電体電位が上昇するにしたがって除電電流は増加しており,帯電電位の高い帯電体にはこれを除電するために多量の除電電流が流れ込む様子がわかる。

この特性について二つの点に着目する必要がある。

まず第一は図の原点付近の特性である。原点は帯電体電位が零になる状態を示すから,本来ならここでは除電電流は零であるはずである。

しかし,この図では,わずかながら正極性の電流が流れていることがわかる。これは,除電器に加えられる交流電圧の正負の電圧の絶対値が等しくても,同じ電圧が加わったときの放電電流が正負で異なり,正極性の電圧が加わったときの電流の方が多いことを示している。

このような特性を持った除電器を使用する場合,帯電していない物体は除電器の発生するイオン流に晒されることによって,正極性に帯電してしまうことになる。したがって,帯電体をこの除電器で除電すると,最終的には正極性の電荷が残ってしまうことになる。

すなわち,いくら注意深く除電しても完全に除電することができない。通常の交流放電式除電器は,このように正負の除電与性が完全には一致していないため,除電後の物体に多少の残留電荷が残る。

正負のイオン発生のバランスを表すのに,イオンバランスという言葉がよく使われる。イオンバランスがよく取られている除電器を使用する必要がある。

第2の着目点は,帯電体からのイオン電流が,除電器に加える電圧だけでなく,帯電体の表面電位によって決まる点である。電荷量でなく電位で決まることが重要である。

帯電体の電荷量が多くても表面電位が低いと除電のためのイオン電流が多くならない。イオン電流はもちろん電界によってその値が決まるが,表面電位が低いということは表面での電界が弱いことを示すわけで,結局表図電位が高くないと十分な除電ができにくいことになる。

直流式除電器

正あるいは負極性のどちらか一方の電荷を除電するには,交流放電では電荷の極性と反対の極性の放電が有効である。同じ極性の放電は除電には関与せず,帯電体が除電の進みすぎで逆極性に帯電することを防いでいる。

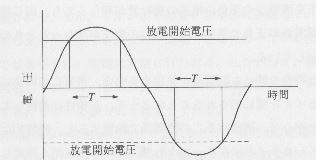

したがって,除電に真に有効な電流を得るためには交流の半サイクルしか利用されていないことになる。さらに,電極に加わる電圧は正弦波であるから,放電が起こる電圧に達している時間は半サイクルの全時間(50HZの交流であれば1/100秒)よりかなり短い時間になる(図6)。

すなわち,除電に使われるイオン電流は,帯電体が除電器に洒されている時間の1/2よりかなり短い時間で起こる放電で発主した電流である。

そこで,除電装置に加える電圧を交流電圧にする代わりに,帯電体の電荷の極性と逆極性の直流電圧にしてしまえば除電する全時間に渡って放電させることができるから,イオン電流を何倍にも増やせで性能の高い除電器を作ることができる。

しかし,直流放電方式では放電電流は多くできるが放電電圧と同極性の電荷は除電できず,また帯電していない物体が除電器前面に来ると強く帯電させられてしまうことになる。

したがって,直流式除電器は帯電体の状態を計測しながら除電する自動制御機構を必要とし,現在では事実上利用されていない。ただ高性能であることを考慮して,正,負の直流放電を別々の電極で行い,発生したイオンをあとでブロワーの風で混合して除電に使う方式が利用されている。

ブロワー式除電器

自己放電式除電器や交流式除電器は,フィルムやシートのような平らな物体には適用しやすいが,凹凸面を持つような形状の物体を除電するには適していない。

そこで,コロナ放電で発生したイオンをブロワーの風で搬送し,正負のイオンを含んだ風を帯電体に作用させる除電器が利用されている(図7)。放電の方式は交流放電式と前項で述べた直流放電式がある。

このタイプの除電器は,帯電体が立体的な形状をしている場合はもちろん,空間に分散している物体にも適用できるから用途が広い。例えば,人体の除電に使用することもできる。人体は導体に近いから,イオン風は人体全体ではなく,一部に当ててもよい。

ブロワー式ではイオンを風で送つている間に,イオンの数は急速に減少し,停電対に到達するときには大幅に減少してしまう。そのため,このタイプの除電の除電能力は交流式除電器と比較すると一般に低い。

除電電流を測定すると除電器からの距離によるが,交流式ではマイクロアンペア([μA],10-6アンペノア)の程度であるのが,ブロワー式ではナノアンペア([nA],10-9アンペア)程度かそれ以下になってしまう。そのため,帯電体を除電するのに必要な時間がかなり長くなる、除電器から30~50 cm も離れると,除電に数秒から数十秒もかかってしまうことが多い。

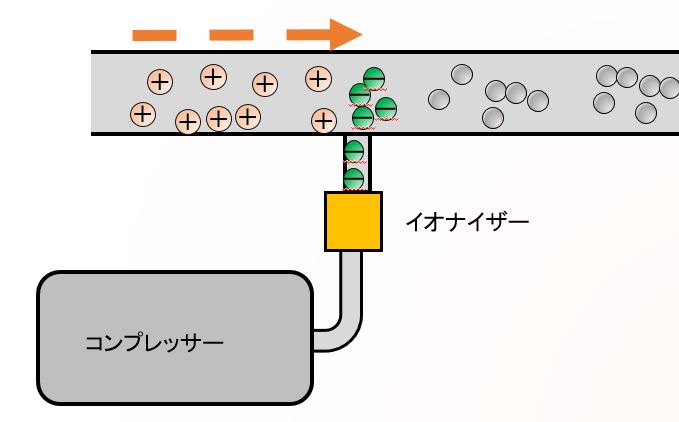

圧縮空気を利用する除電装置 |ジェットイオナイザー

圧縮空気を用いて,コロナ放電の針電極前面の対向電極に開けた細孔から,針電極先端で発生したイオンを噴射する方式のイオン発生器がある。ジェットイオナイザと称している(図8)。

この方式では,針電極先端と対向電極の間隔は1~3[mm]程度で,細孔を通過する空気の流速は音速を越えるという。この電極配置では対向する電極間隔が極めて小さいため,空気流がなければスパーク放電になってしまう。

圧縮空気の強烈な空気流の中でコロナが維持されているのである。そのため,発生するイオンのほとんど全てを外部に噴射し,これを利用することができる。この装置では,イオナイザから10m離れたところでも,密度は小さいがイオンが検知できる。

コロナ放電の問題点

コロナ放電を利用した除電装置は,長い間利用すると放電電極先端部から金属原子が飛び出して,その部分が摩耗したように形状が変化することが知られている。

この現象は特に空気の汚染を問題にする半導体産業などで嫌われる。そこで,針電極に石英の薄いカバーを付けた製品がある。この処理によって電極からの金属の放出は防止できるとされている。

ただし,石英は絶縁物であるから,この放電極は交流放電では有効であるが,直流放電には向かない。直流放電では電極先端が帯電して,電界強度が弱まってしまうからである。

コロナ放電を起こすとオゾンが発生する。オゾンは酸化力の強いことでよく知られておりており,人体にも害を及ぼす。現在のところ,除電装置ではオゾン発生量が少なくなるような放電条件で動作させているものもあるが,あまり考慮されていないものもある。

紫外線と放射線による除電

波長の短い紫外線は空気中で電子・イオン対を作り出す作用(電離作用)がある。したがって帯電体を紫外線に晒すと,電離作用で生まれた電子・イオン対により除電される。

しかし,除電能力はコロナ放電よりかなり低いと考えなければならない。十分な電離作用を持たせるためには,紫外線の強度をかな強くしなければならない。

空気中で存在する紫外線は,波長400[nm]から200[nm]の範囲で,これより波長が長ければ可視光線になる。

200[nm]より波長の短い紫外線は,大気中の酸素に吸収されてしまうため,通常の大気中では存在しない。そのため特に真空紫外線と呼ばれている。

紫外線の空気をイオンこする能力は波長が短いほど強く,その意味では真空紫外線の利用が望ましい。ただし,波長の短い紫外線は空気中の酸素に吸収される際にオソンを発生させるから,このことも考盧する必要がある。

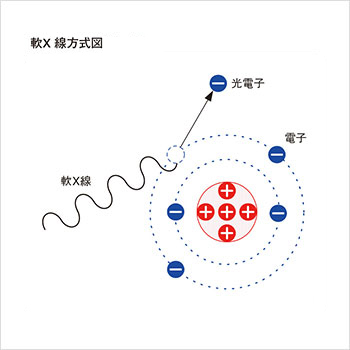

紫外線より波長の短い,波長10分の数[nm]から数十[nm]の範囲のX線を軟X線というが,これは紫外線よりさらに電離作用が強く,除電装置としてこれを利用したものが市販されている(図9)。

軟X線は直接当たれば人体に対する害が問題になる。しかし,軟X線とはもともと透過性の低いX線のことで,製造メーカーによれば数[mm]程度の厚さのポリ塩化ビニル板で簡単に遮蔽できるということである。

軟X線式除電装置の除電能力については,現在コロナ放電式の除電装置との比較データが無いので正確なことはいえない。しかし,コロナ放電式でもファンを用いてイオンを吹き飛ばすような除電能力の低いものよりは,かなり高い能力をもっていると思われる。

除電能力は,除電装置からの距離の関数であり,種々の除電装置を比較するためには,これを含めた正確な特性の測定結果を求める必要がある。

放射線を利用する方法ではα線やβ線を用いることもあるが,放射線が人体への影響を及ぼさないような条件であれば,有効な除電法として活用できる。しかし,ほとんど実用されていないのが実情である。除電器を適用しにくい状況,例えばパイプ内を流動する粉体の除電のように,限られた空間で,しかも電気的に発生させたイオンが届きにくい空間での使用に,効果を発揮させることができるものと思われる。

空気の汚染を極度に嫌う現場では,コロナ放電式の代わりに紫外線や軟X線式の除電装置が使われているが,多くのその他の生産プロセスでは,コストなどの問題もあってコロナ放電式が多用されている。

その他の除電法

帯電体をガスやアルコールの炎に一瞬かざすと除電される。炎はプラズマであり,内部に正,負のイオンが存在するため除電作用がある。炎による除電は簡便な除電法として帯電特性を求める実験などに利用されることがあるが,実際の生産工程で使われたことは無いようである。

高分子材料のような絶縁体が帯電した場合には,帯電した部分を濡れた布で擦ったり,あるいは水の中に入れたりすることでは除電できないことをすでに述べた。

しかし,エチルアルコールを浸した布で拭いたり,エチルアルコールの中に浸すと電荷がほとんど消滅することが経験的にわかっている。この原因は現在のところハッキリしないが,アルコールが電気伝導性が良いだけでなく,水よりも浸透性が良いためかと思われる。したがって,エチルアルコール以外にも,除電に適する液体を見つけることはできるであろう。

除電装置の使用法と使用上の注意

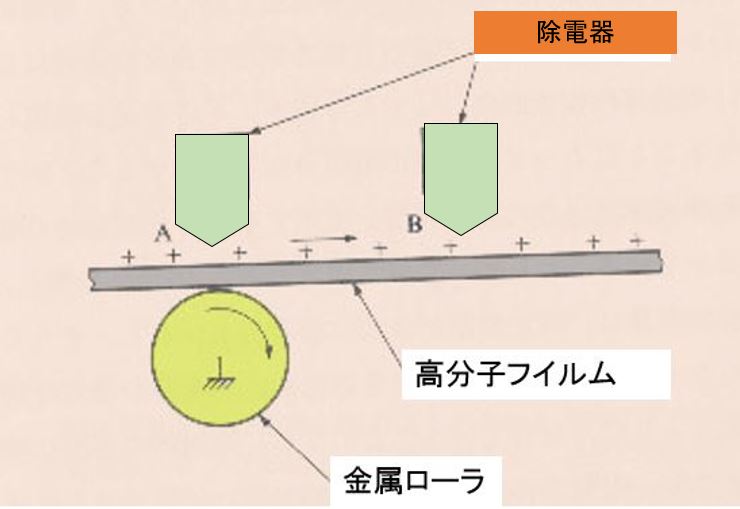

除電装置の設置場所

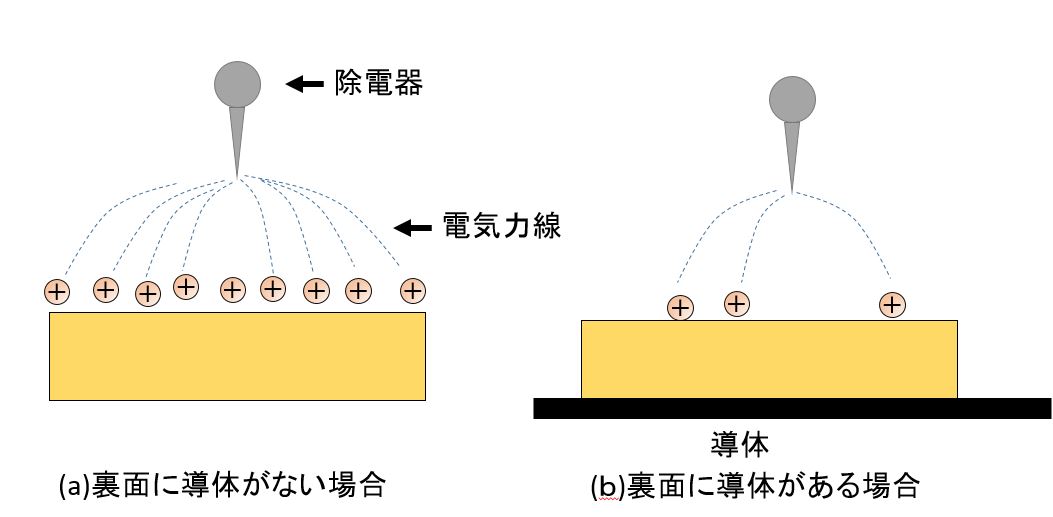

除電装置の能力を発揮させるためには,その設置場所を選ぶ必要がある。いま、薄いフィルム状の物体を除電する場合を考える。図の(B)では裏面は空間であり,(A)ではフィルムはその裏面が金属製のロールに密着している。

このような状況でそれぞれ除電装置を設置したとすると,(A)の場合はそれなりの除電効果が期待できるが,(B)ではほとんど除電できていないことに気がつくであろう。

除電装置が働くと,イオンが盛んに作られる。このイオンは帯電体の電荷によって引きつけられて,その電荷を中和することになる。そこで,有効に除電するためには帯電電荷を中和するだけの十分なイオン数が必要であると同時に帯電電荷がこのイオンを引きつける環境を作ってやらなければならない。

帯電したフィルムが他に何も無い空間に置かれたとすると,帯電電荷から出る電気力線はフィルムの表裏から均等に出てゆくが,図10(a)のように表面に除電装置が接近していると,電気力線の多くは除電装置の方向に向かうようになる(図では帯電体電荷を正極性とする)。

もう少し細かくいうと,電気力線は帯電電荷によって除電装置の金属部分に誘導される電荷,放電針電極先端(ここに加わる電圧が帯電電荷の極性と逆になったとき),および空間を流れて来るイオン(帯電電荷の極性と逆の極性のイオン)に向かう。

電気力線が帯電体の表面でこのように分布するということは,表面に電界があることを示す。除電装置で生成するイオンはこの電界に引かれて帯電体に到達し,その電荷を中和する。これが図9の(a)の場合である。

一方,図9(b)の配置では,帯電フィルムの電荷から出る電気力線は,フィルム表裏に密着する金属ローラ表面の誘導電荷に向かってしまい,除電装置側に向かう電気力線はほとんど無くなってしまう(図10(b))。

このようなことは,フィルムが薄くなればなるほど顕著になる。そのような場合には,フィルム表面に電荷があっも表面の電界は弱く,その電荷は除電装置で作られるイオンを引きつける力が弱くなり,したがって除電作用も弱くなる。

このことは,帯電フィルム表面の静電容量と電位の関係によって説明することできる。薄いフィルムの表面の静電容量は,フィルムが接地導体に密着していると大きな値になる。

ところが,フィルムが空間に置かれているとその値は極めて小さい値である。そのため,フィルム表面の電位は,接地導体に密着しているときは低く,離れているときは高くなる。

前者のように表面の電位が弱いと表面近傍の電界も弱く,除電装置からのイオンを引きつける力が弱いため,除電が十分に行われない。表面の電位が高いとこの反対になり,よく除電されることになる。

すなわち,電位の高い帯電体は除電しやすいが,電位の低い帯電体は除電しにくい。除電のされやすさは帯電体表面の電界強度で決まるのであるが,測定する量としては電界より電位の方が一般的であるから,その測定値を用いれば電位で決まると考えてもよい。

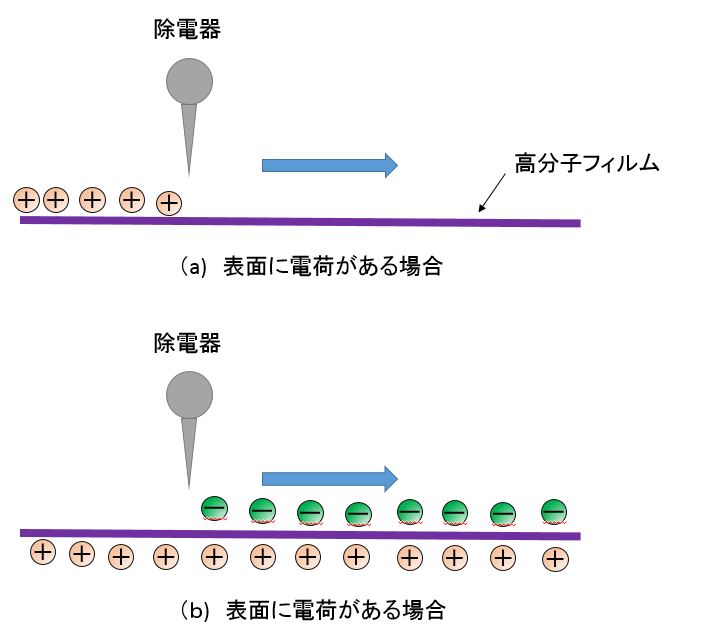

裏面の電荷の影響

フィルム状の帯電体を除電する場合,フィルムの表面だけが帯電していれば,除電はしやすい。すなわち図11の(a)に示すように,表面だけが帯電してるフィルムが走行して来て除電器の下を通り過ぎると,その表面電荷はかなりの程度に除かれる。

しかし,図(b)のように,もしフィルムの表面には電荷無く,裏面だけに電荷があった場合はどうなるであろうか。

除電器は,フィルムの表裏のどちらに電荷があるかを見分けることはできず,単に除電器側に帯電電荷による電界があるか否かによってイオンを送り出す。フィルム裏面の電荷は,フィルムの裏側も空間であれば(除電効率が高くなるように,このように帯電フィルムを配置すべきことは,すでに述べた),フィルムの両側に電界を作る。

このように考えると結論ははっきりする。裏面の電荷が作る電界によって,除電器が生成するイオンはフィルムの表面(除電器側の面)に到達し,そこに蓄積する。結局,裏面とほぼ絶対値が同じで極性が異なる電荷でフィルムの表面が新たに帯電してしまうことになる。

すなわち,裏面だけ帯電していたフィルムは,除電器の下を通りすぎることによって,裏面の電荷は除去されずに表面が新たに帯電する結果になる。

このようなフィルムの帯電状態では,フィルムから少し離れた場所に表面電位計を置いてその電位を計ると,ほとんど電位ゼロと表示されるはずである。そのためこの除電操作によって,フィルムは一応除電されたと評価されてしまう。

ところがこのフィルムは,金属表面に近づけると静電気力で密着する。また,このようにフィルムの片面が金属面に密着している状態では,密着している面の電荷は金属表面の誘導電荷と結びついて外部に影響を持たないが,反対側の面の電荷の一部はフイルム表面に電界を作り,埃の吸着などの障害を起こす。

製造工程などで,除電装置が取り付けられているのは多くの場合フイルムの片面だけを対象にしている。フイルムの製造プロセスや印刷などの加エプロセスで,フイルムが片面しか帯電しないというようなことは普通は起こらない。

除電後のフイルムを巻き取って保管し,あとで巻き戻すとまた帯電しているという話がよくあるが,その原因の一部は上述のように除電によって電荷が無くなるどころか,新たに付加された結果である。そこで完全な除電を求めるなら,除電器をフイルムの表裏に付けて両面を除電し,さらに除電後の状態をチェツクする必要がある。

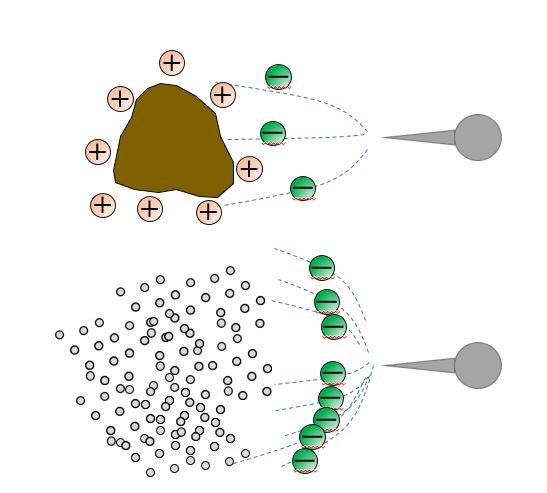

粉体の除電

フイルムやシート状帯電体と異なり,粉体の除電はかなり難しい。これには二つの理由がある。まず第1に,粉体の塊は除電装置に晒しても,塊の表面の電荷が除かれるだけで,内部の個々に帯電した粒子の電荷を除けないことである。

これは本質的なことで,もし粉体粒子を個々に除電することを考えるなら粉体を空気中に散布して分散している状態にし,イオンを含んだ空気流を送り込むようなことをしなければならない(図12)。

パイプ内で粉体を空気流によって輸送する場合の帯電は,ちょうど粒子が分散している状態に近いから,パイプ壁に穴をあけてジェットイオナイザの噴出孔を取り付け,パイプ内にイオンを含んだ空気を注入することによって除去することができる(図13)。この方法はフルイ分けの際などにも利用できる。

粉体が除電しにくい第2の理由はその電荷量(比電荷量)の多さである。一般に粉体の比電荷量はその総表面積が大きいことによってかなり多い。粒径が数~数十μm程度の粉体は,g当たり1[μC]の程度に帯電していることが多い。

ジェットイオナイザ1台で10[μA]のイオン電流を流せたとしても,たかだか毎秒10[g]の粉体しか除電できないことになる。粉体の量が多いと,十分なイオンを送り込むためにかなりの台数が必要となる。

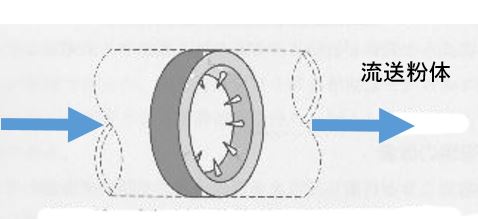

イオンを含んだ空気を送り込む代わりに,パイプの内壁に内側に向けて直接針電極を幾つも設けた除電装置を用いる場合もあるが,電極に粉体が付着して使用中に放電能力が低下するため,実際にはあまり使用されていない(図14)。

このように高い比電荷量で帯電した粉体の除電は,今の市販除電装置では実際問題としてはかなり難しい。昔から放射線を利用する方法も提案されている。

上記の空気輸送の場合に,パイプ内壁に放射陛同位元素を塗布し,放射線の電趙作用でパイプ内にイオンを作り出し,除電に利用する。放射線の防御ができれば利用可能な技術となろう。

除電能力と評価

除電器の能力 |イオナイザー除電能力

能力の高い除電装置は,静止した帯電体に対しては短時間でこれを中和し,また高速で移動する帯電体に対しても帯電レベルを十分低下できる性能をもつ。

除電装置の能力は,第一に帯電体表面に除電に必要なイオンを単位時間内にどの程度送り込めるかによって決まる。このイオン量を多くするためには,イオン生成能(単位時間内のイオン生成量)が高いことが必要であるが,実際にはそれだけではなく,生成したイオンを有効に帯電体表面に送り届けるようになっていなければならない。

前者は除電装置に電源から流れ込む電流で知ることができ,後者は帯電体の置かれた位置で,帯電体にどれだけの除電電流が流れ込むかによってわかる。

帯電体が置かれた位置で単位面積当たりに流れ込む除電電流が,単位時間内に除電できる単位面積当たりの最大電荷量になる。電流は単位時間当たりに運ばれる電荷量であるから,この関係が生まれる。

帯電装置の性能を決める第2の要素は,生成した正負イオンの割合である。帯電休表面の位置で正負イオンの数が等しければ(イオンバランスが取れていれば)。除電後の帯電体電荷をほぽ正確にゼロにすることが可能である。

十分時間をかけて除電をしたにも関わらず電荷が残っている場合や,帯電してない物体を除電装置の前面に置いたとき帯電してしまう場合は,イオンバランスが取れていないことになる。

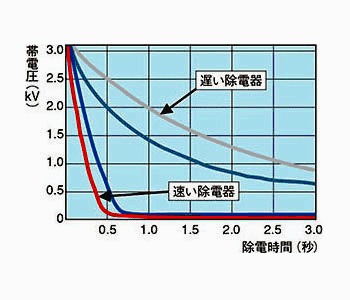

除電速度

「除電速度」とは、帯電体表面に除電に必要なイオンを毎秒内にどの位の量を送り込めるかを表す数値であり、イオン量を多くするためには、イオン生成能力(毎秒内のイオン生成量)が多いことが必要である。

除電速度

上図は、帯電している物体を所定の電圧をまで下げるまでの速さでを示してます。±1000V→±100Vのように、元の電圧から十分の一の電圧になるまでの時間を測定します。この除電能力は、高電圧印加の方法によって能力差があります。

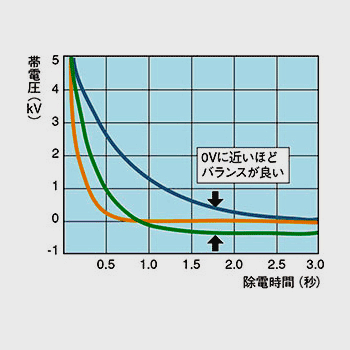

イオンバランス |イオン平衡

「イオンバランス」とは、いかに0Vに近い状態まで除電できるかと、いかに0Vに近い状態を保持できるかを示すもので、生成した正負イオンの割合比です。つまり、帯電体表面の位置で正負イオンの数が等しければ、除電後の帯電体電荷をほぼ正確に0にすることが可能になります。

イオンバランス

上図で示すように、「0V」に近い程、イオンバランス優れた除電器です。イオンバランスは使用開始の際に設備条件に応じて調整するのが普通ですが、この生成する+イオンと-イオンの量は、静電気に敏感な部品の静電気対策に使用するため、部品に影響しないよう細心の注意しが必要です。

イオナイザー、除電器の選び方|使用条件による比較

除電器を選ぶ際は下記のポイントを確認し、使用する条件に適しているか確認します。

- 設置距離/範囲:対象とする帯電物迄の距離及び対象範囲がワイドかスポット

- 電圧印加方式の選択:AC方式及びDC方式

- 除電器候補の選定:除電器の能力(除電速度、イオンバランス)の確認、価格。

対象とする帯電物迄の設置距離及び範囲により、使用できる電圧印加方式が限定される。その中で、使用すべき電圧印加方式を検討する。

帯電物迄の距離が近距離(300mm以下)での使用

近距離設置の場合、場所による除電ムラの有無が電圧印加方式で異なります。1本の電極針からプラス・マイナス両方のイオンが発生できる電圧印加方式を選択します。

帯電物迄の距離が長距離(300mm以上)での使用

長距離設置の場合、イオン到達距離が電圧印加方式で異なります。

正負イオンの再結合の頻度が低い電圧印加方式を選択します。

除電能力&電圧印加方式

除電器の能力(除電速度、イオンバランス)は、電極針への電圧の印加方法により差があります。

電極針への電圧の印加方法(電圧印加方式)にはDC、AC、パルスDC、パルスAC方式の4種があり、それぞれ除電能力に特徴があります。

ダブルDC・パルスDC方式の注意点

ダブルDC・パルスDC方式の場合、バータイプの除電器は使用に注意しないといけません。

バータイプの除電器を使う場合、バーの長手方向で見ると+イオン、あるいは-イオンしか発生しないエリアが存在しますので、バー長手方向のイオンバランスが悪くなります。特に除電対象物との距離が近い場合は、除電条件に見合うかどうか気をつける必要があります。

電圧印加方式別特長

| 項目 | DC | ダブルDC | パルスDC | AC | 高周波AC | パルスAC | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 放電の周波数 | 定常連続 | 定常連続 | パルス 0.1~60Hz | 50/60Hz | ~70Hz | パルス 0.1~60Hz | |

| 除電速度 | 近距離 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |

| 遠距離 | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | ◎ | |

| イオン バランス | 近距離 | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |

| 遠距離 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |

参考サイト:キーエンス 静電気ドクター

イオナイザー、除電器の選び方|メーカー比較

パナソニック

パナソニック株式会社(Panasonic Corporation)は、大阪府に本社を置く大手総合電機メーカーである。創業者は松下幸之助。

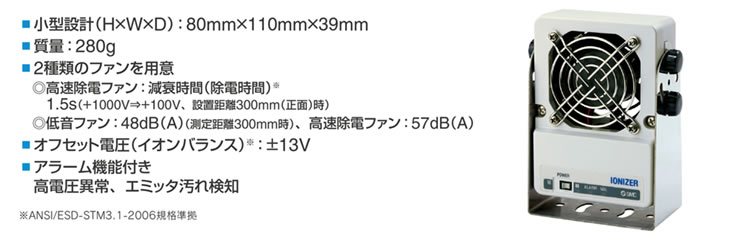

ファンタイプ イオナイザ ER-F

ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。

イオナイザ ER-Fの動画

春日電機

春日電機株式会社(かすがでんき)は、開閉器・制御機器等を製造する日本の電機メーカー。

ファンタイプイオナイザ(KD-730B)

クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備。これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。

クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備。これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。

シムコ SIMCO

静電気除去装置、導電性製品、静電気計測機器、静電気帯電装置を製造、販売。

エアロスタットPC [ACタイプ]

エアロスタットPCは、高性能の除電用電極、パワーユニットを内蔵、より早く、より完全に帯電を除去し、液晶、電子部品の静電破壊、劣化を防止します。軽量コンパクト設計でテーブル作業での使用に限らず、装置への取付も簡単に行うことが出来ます。

キーエンス KEYENCE

株式会社キーエンス(英:KEYENCE CORPORATION)は、大阪に本社を置く、自動制御機器(PLCと周辺機器)、計測機器、情報機器、光学顕微鏡・電子顕微鏡などの開発および製造販売を行う会社。

マルチセンシングイオナイザ SJ-F700シリーズ

完全メンテナンスフリー何もしなくても、ずっと確かな除電

針の清掃も交換も不要

ブロアタイプ本体 ワイドタイプ SJ-F030

高速・高精度フリーレイアウト除電ブロア SJ-F300シリーズ

オムロン OMRON

オムロン株式会社(英: OMRON Corporation)は、京都府京都市に本社を置く日本の大手電気機器メーカー。

ZJ-FA20 イオナイザ(ベーシックファンタイプ)

高速除電を低価格で。ファンタイプ イオナイザの業界スタンダード商品

高速除電を低価格で。ファンタイプ イオナイザの業界スタンダード商品

新開発のA.F.C.S(Air Flow Control System)構造により、ファンの気流を無駄なく制御し、発生させたイオンを効率よく対象物へ搬送することで、クラス最高の高速除電性能を実現しました。

SMC エスエムシー

SMC株式会社は、東京都に本社を置く、空気圧機器のトップメーカーである。

イオナイザIZF10シリーズ

イオナイザーの保守

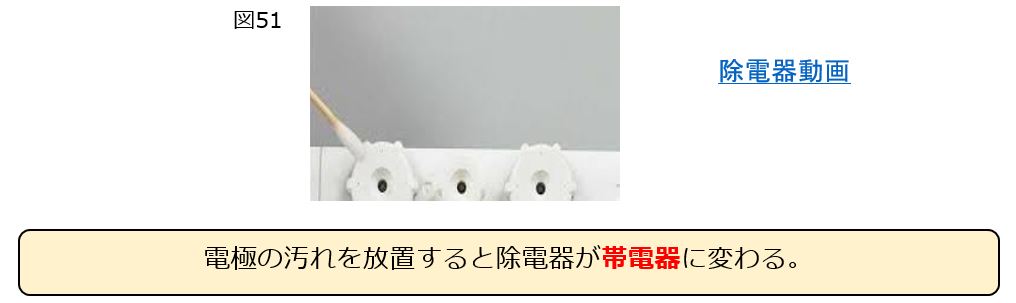

最適の性能を維持するため、すべてのイオナイザーは、放電電極の定期的な清掃、または交換を行います。性能は、定期的に測定し、電荷中和能力を確認します。放射線源を使用したイオナイザーの線源は、定期的に交換し、国の定める関連法規に適合した管理を確認します。

高電圧型イオナイザーの放電電極は、摩耗と塵埃の付着が生じやすいため、放電電極の定期的清掃を行います。放電電極の交換も必要となることがあります。電極状態は、装置の性能に係わる要因です。

送風用ファンおよび、エアフィルタを装備したイオナイザーは、定期的に風量を確認します。イオナイザーの電荷中和条件は、帯電体に搬送するイオン化した空気の量に直接関係しています。予防的保守スケジュールは、イオナイザーの取り付け時、もしくは取り付け以前に設定します。

イオナイザーは、しばしばESDSアイテムを取り扱う重要な作業エリアでの使用を目的としているため、保守要求事項をイオナイザーの仕様の一部として考慮する必要があります。

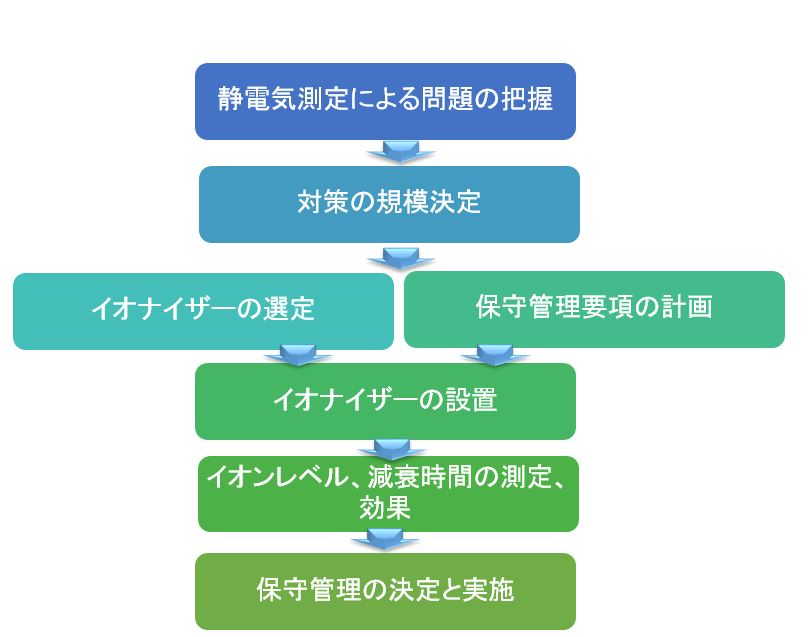

イオナイザーの保守管理の必要性

電子デバイス製造工程での静電気対策として、コロナ放電式イオナイザーを使用する場合には、イオナイザーの保守管理について導入前に検討を行い、使用開始後には確実な実行が必要です。イオナイザーには、さまざまな用途に対応した種類、形状、構造があり、イオナイザーの保守、竹理の方法には、これらに対応した適切な保守管理が要求されます。

イオナイザーの使用期間中にイオン発生量が低下したり、イオンバランスが不安定になると除電能力が低下し、期待された効果が発揮できなくなります。このため、工程内での所要時間以内に帯電電位を減衰できず、静電気の影響を残してしまいます。

その結果、イオナイザーによる静電気トラブルの改善が期待できないだけでなく、最悪の場介には、逆帯電による電子デバイスの帯電や、ESDによる破壊などの静電気のトラブルを増加させてしまうこともあるのです。

このため、イオナイザーの保守管理は、適切なイオナイザーの選択と同様、重要な課題として認識される必要があります。イオナイザーの使用者は、イオナイザーの使用開始時に、その保守管理について計画します。

保守管理を含めたオナイザーによる静電気障害対策フローを図16に示します。

コロナ放電電極の清掃

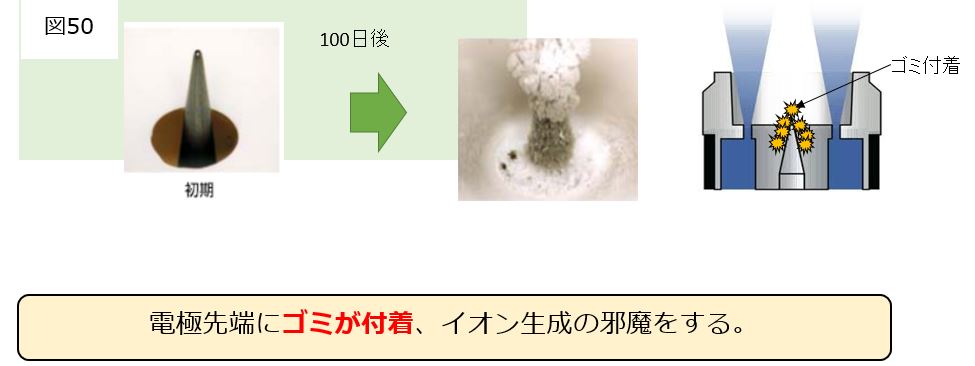

コロナ放電式イオナイザーの放電電極には、印加電源方式の違いにかかわらず、約7kVから十数kVの高電圧が印加されているので、電極先端には強い電界が発生しています。この電界の影響により、空中に浮遊する塵埃が、電極方向に吸引され付着堆積します。

一般環境での作業場で使用されるイオナイザーでは、電極に黒い付着物や繊維状の物質が付着堆積することがあります。黒い付着物は、外気から室内に混人した白動車などの排気ガスに由来する炭素系粒子の付着と思われ、繊維状の付着物は、作業者の衣服などの繊維と推察されます。

また、クリーンルーム内のような高清浄空間においても、放電電極への付着物の析出、堆積が見られます。一例として、クリーンルーム内で使用したイオナイザーの場合には、白色の異物が電極先端へ付着することが多く観察されます。

この物質の元素分析を行った結果では、主成分がS102(シリカ)であったと報告されています。これは、基板処理工程で使用される薬液などのガス化した分子や、クリーンルームに使用されるシリコンコーキング材料(目地止め材料)などからのアウトガスのイオナイザーの電界によりガスー粒子変換したものが主な原因と見られ報告されています。

また、他の報告では、電極先端に析出した異物が、亜硝酸アンモニウムであったとの報告もあり、イオナイザーの使用される環境内での薬液から排出されたガス分子に、大きく影響されているものと思われます。

このような事例の通り、一般環境内の作業場や、高清浄なクリーンルーム環境内作業場でも、現在のところ、残念ながらイオナイザーの電極が外気に露出していれば、イオナイザー電極の高電界の影響により、放電電極に異物が付着、もしくは析出し表面に堆積します。

このような、浮遊塵埃やガスー粒子変換による発生微粒子が電極に付着すると、コロナ放電電極でのイオン化が妨げられ、発生イオン量の低下とともに、正負極のイオンバランスの崩れが生じてしまうことが問題となります。

このため、電極の定期的な清掃を確実に行い、電極表面の付着物を取り除いておくことは、イオナイザーを使用する上で、最も重要な管理事項となります。イオナイザーの放電電極を清掃する頻度と、清掃に必要な労力、時間、費用は、イオナイザーとその使用条件、環境条件により異なります。

堆積する異物の量と、イオン発生量およびイオンバランスヘの影響の程度については、個々のイオナイザーの条件が異なるために、定量的に判断することはむずかしいと考えられます。1~2ヵ月に1回の清掃頻度が一般的です。

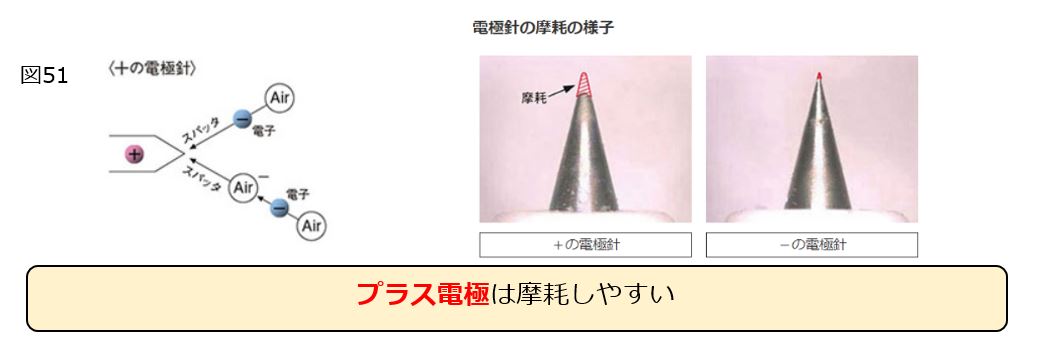

コロナ放電電極の定期的交換

イオナイザーに装備されているコロナ放電電極は、正イオンを生成する時に放出される電子が、正電極に衝突して電極材の原子を弾き飛ばす現象により、摩耗することが報告されています。

電極先端部の形状が変化することにより、正負イオンの生成効率に影響を与えて、イオンバランスが微妙に変化して行きます。このようなイオンバランスの変化に対して、多くのイオナイザーには、イオンバランスを補正する機能が装備されており、調整することが可能ですが、交流型や直流型のイオナイザーのー部には、このようなイオンバランスを補正する機能が付属していない場合もあります。

このため、長期間使用した場合には、イオナイザーの電極を交換する必要がでてきます。イオナイザーの電極の装着方法は、ソケット差込型や溶接などメーカーによりさまざまであるので、購入を検討する場合には、電極交換に関する技術的なアドバイスを受けてべきです。

電極の清掃と交換での注意

電極の清掃と交換は、コロナ放電イオナイザーを使用する上で、必要不可欠で、重要な保守項目です。さらに、電極の清掃と交換を行う場合には、電撃や引火防止に注意を払う必要があります。

電極清掃に使用される薬液には、アルコールが推奨され、エチルコールやIPA(イソプロピルアルコール)が使用されています。清掃用の布に少しのアルコールを浸み込ませて、電極を軽く拭いて付着物を収り除きます。

アルコールには引火性があるので、清掃するイオナイザーの電源を切ったことを確認してからを行う必要があります。

ある種のイオナイザーでは、高電圧ケーブルを電極と外部の内蔵高電圧トランスとの配線に使用しています。この場合、高電圧エケーブル、およびシステムの電気容量によっては、かなりの残留電圧が残っている可能性があるので、指で触れた時に電撃を受けることもあります。

そのため、電源を切った後、しばらく放置して、残留電圧が放電するのを確認する必要があります。また、電極を交換する場合にも同様に注意し電撃を防止します。

定期的なイオナイザーの点検

イオナイザーを使用する場合に、定期的にイオナイザーのイオンバランスと除電性能の確認を行うとともに、点検した時の渕定値を記録し保管しておくことが重要です。

初期状態からの経時変化が、製造工程での許容範囲であるかを確認するとともに、イオナイザーの保守期間の判断材料や、イオナイザーの寿命を事前に予測することができます。

イオナイザーの保守管理の周期は、イオナイザーの種類、形状、構造、イオナイザーを使用する環境により大いに異なるので、イオナイザーの使用者は、イオナイザーメーカーのアドバイスをもとに、実際の使用条件での保守期間や、その頻度を決定する必要があります。

関連記事:静電気対策グッズ、用品の選び方、使い方

*さらに詳しい内容は下記の文献を参考に願します。

参考文献:

静電気の基礎と帯電防止技術 著者:村田雄司 日刊工業新聞社

たのしい静電気 著者:高柳 真

静電気トラブル Q&A 監修:田畠泰幸

図解 静電気管理入門 著者:二澤 正行 工業調査会

静電気がわかる本―原理から障害防止ノウハウまで 高橋 雄造 (著)

電気機器の静電気対策 (設計技術シリーズ) 水野 彰 (監修)

コメント

[…] 関連記事:イオナイザーの正しい選び方、使い方 […]

[…] 関連記事:イオナイザーの正しい選び方、使い方 […]

[…] イオナイザーの正しい選び方、使い方 … イオナイザーとは? |除電器 英語:ionizer 発生した電荷を強制的に除去するために除電装置が使わ… 94件のビュー […]