【図解】静電気による爆発、引火事故事例と原因、対策事例

工場向けの静電気防止、静電気除電対策のガイドとして下記のポイントをメインに解説しています。

・静電気防止、静電気除電の原理、仕組み

・静電気防止、静電気除電の違い

・静電気防止、静電気除電グッツ

工場、現場等での静電気除去対策にご活用ください。(^_^;)

動画 静電気による爆発、引火事故

静電気に帯電した体から指先を通して火花放電が起こり,気化したベンジンに着火。

静電気による爆発、引火のメカニズム、原因

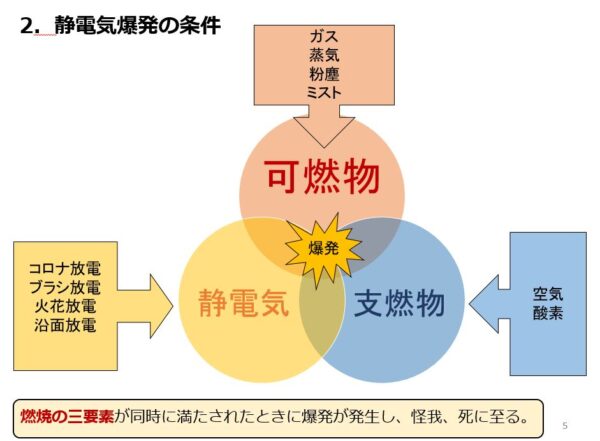

静電気による爆発・引火は、以下の3つの段階を経て発生します。

1. 静電気の発生

物質が接触や摩擦、剥離などによって、電荷の偏りが生じ、静電気が発生します。

- 接触帯電: 異なる物質が接触すると、それぞれの物質の電子親和性の違いにより、電子が移動し、一方にプラス、もう一方にマイナスの電荷が帯電します。

- 摩擦帯電: 物質同士が摩擦することで、接触帯電と同様に電荷の移動が起こり、静電気が発生します。

- 剥離帯電: 密着している物質が剥がれる際に、電荷の移動が起こり、静電気が発生します。

2. 静電気の蓄積

発生した静電気は、絶縁体である物体や人体に蓄積されます。

- 絶縁体: 電気を通しにくい物質(プラスチック、ゴム、ガラスなど)は、電荷を逃がしにくいため、静電気が蓄積しやすくなります。

- 乾燥した環境: 空気中の水分が少ない乾燥した環境では、静電気が空気中に放電されにくく、蓄積しやすくなります。

3. 放電・引火

蓄積された静電気が、ある一定の電位差を超えると、放電が起こります。この放電が可燃性物質に引火することで、爆発・火災が発生します。

- 火花放電: 静電気の蓄積量が大きくなると、空気の絶縁破壊が起こり、火花放電が発生します。この火花が可燃性物質に引火する可能性があります。

- ブラシ放電: 帯電した絶縁体と導体の間で起こる放電です。火花放電よりもエネルギーが小さく、可燃性物質への引火の可能性は低いですが、条件によっては引火する可能性があります。

- コロナ放電: 尖った部分に電荷が集中し、そこから放電が起こる現象です。火花放電やブラシ放電よりもエネルギーが小さく、可燃性物質への引火の可能性は低いですが、長時間にわたって発生すると、可燃性物質の温度が上昇し、引火する可能性があります。

静電気による爆発・引火が起こりやすい条件

- 可燃性物質: 可燃性ガス、可燃性液体、可燃性粉塵などが存在する環境

- 乾燥した環境: 湿度が低い環境では、静電気が蓄積しやすくなります。

- 絶縁体: 静電気を逃がしにくい絶縁体が存在する環境

静電気による爆発・引火を防ぐためには

- 接地: 静電気をアースに逃がすことで、静電気の蓄積を防ぎます。

- 湿度管理: 湿度を高くすることで、静電気が空気中に放電されやすくなり、蓄積を防ぎます。

- 静電気除去装置: 静電気除去シート、イオナイザーなどを使用して、静電気を除去します。

- 帯電防止対策: 帯電防止服、帯電防止靴などを着用することで、人体の帯電を防ぎます。

静電気による爆発・引火は、重大な事故につながる可能性があります。静電気の発生メカニズムを理解し、適切な対策を講じることで、事故を未然に防ぐことが重要です。

静電気による爆発、引火の事故事例と対策事例

静電気による爆発・引火は、様々な場所で発生する可能性があり、時に大きな被害をもたらします。

ここでは、具体的な事故事例をいくつかご紹介します。

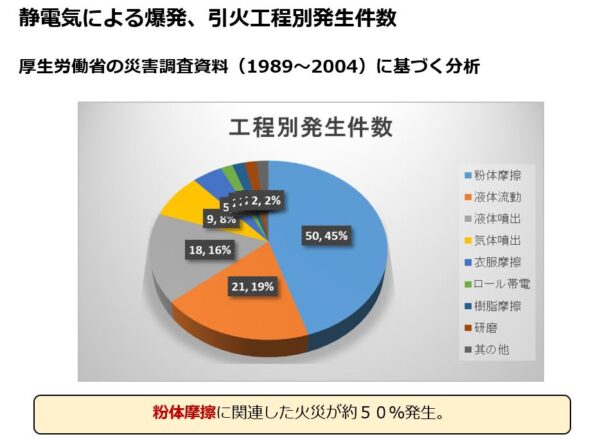

静電気事故事例1:ガス,液体,粉体の爆発、着火

工場などで静電気放電が生じると可燃性ガス,液体,粉体の着火・爆発を引き起こすことがある。可燃性のものがあるときには,とくに注意が必要である。

ガソリンスタンドで,給油する前に設置したゴム片にさわって人体を除電するのは事故予防のひとつである。油性インキを使う印刷工場ではローラーの帯電による引火による火災の恐れがある又、ラベル紙製造の糊塗工機では有機溶剤が多いので,この放電に起因する着火事故防止に配慮しなければならない。

石油系液体のタンクの内面塗装が帯電して,これに接地物体(チェーンや測定器具)がさわると,塗面全体に広がる強大な放電が起こり、着火・爆発のもととなる。

可燃性ガスが空気と混合して,この中で火花放電が起きた場合,着火・爆発に至る目安として放電の“最小着火エネルギー”がある。

液体だけでなく粉体も,輸送などの取り扱い中に容易に帯電する。工業のみならず農業で小さく裁断した材料や,ペレットや粉を取り扱うことがある。粉炭,セメント,穀物,茶葉,飼料など,その例は非常に多い。お茶の葉を製造するとき電子レンジ中で乾燥するが,このとき茶葉が帯電して静電気放電から発火する可能性がある。山芋の粉の製造工程でも,静電気が問題となったことがある。

サイロなどの大きな容器にこれらを落とし込むときなどに,帯電は起きやすい、粉塵の最小着火エネルギーは可燃性ガスに比べて大きいが,粉体の除電は困難であるので,注意が必要である。

LPガス 静電気着火 画像出典先:職場のあんぜんサイト

静電気事故事例2:絶緑性液体を取り扱うときの帯電

液体が容器やパイプにふれて動くと,電荷が発生する。これを流動帯電という。

油をフィルターに通すときには強い流動帯電が起きる。石油系の燃料や溶剤は,絶縁性が高い(リークが小さい)ので,帯電が問題になりやすい。静電気の立場からは石油系液体を動かすこと自体が“悪”であるが,実際にはこれを避けることはできない。リークが小さいから,取り扱いすべての速度を落とせばよいわけだが,実際にはそうもいかない。

石油系液体の静電気問題の注意点は下記のとおりである。

①振動、ショックを液体に加えないこと、タンクに給油時は上から供給するのではなく下から供給させて液体に振動を加えないこと。

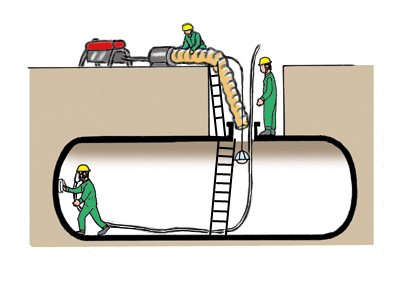

②タンク内の液面に接地物体を下ろすのは,帯電面に接地物体を近づけることであるから,強大な放電を起こすことになる。液面測定などのための器具はたいてい金属製で細いから,放電が生じる条件はそろっている。これは,非常に危険であり,避けるべきである。

③さび止めにタンク内面を塗装する場合,通常の塗料は絶縁性なので,接地金属物体を薄い絶縁層で覆うことになる。これは大量の電荷をためるコンデンサと同じであるので,長大な沿面放電が起きる絶好の条件になる。それゆえ,タンク塗料は多少の導電性がある方が良い。塗装したタンク内面を石油系液体でスプレー洗浄するようなことがあるとすれば,静電気の立場からすると,帯電,放電,着火・爆発を求めるようなものである。

ガソリンタンクの洗浄作業中に爆発

参考サイト:職場のあんぜんサイト『ガソリンタンクの洗浄作業中に爆発』

静電気事故事例3:ガソリンスタンドで人体を除電する

ガソリンスタンドで人体を除電するために,黒いゴムのベロにさわる。黒いゴムには炭素系の粒子が練り込んであり,適度な導電性を持たせ,しかも人にショックを与えることのないように帯電電荷が接地に逃げるときの電流のピーク値を低くするために使用する。

除電シート

ガソリンスタンドの床は,オイルとともにごみがついて汚れているから,相当、導電性があるように思われるが,コンクリートを打ってから時間がたって水分が抜けると,絶縁性が高くなる。ガソリンスタンドのコンクリートの上を人が歩く人体の帯電電荷が接地ヘリークすることは期待できない。そこで人体除電用のベロにさわるのである。

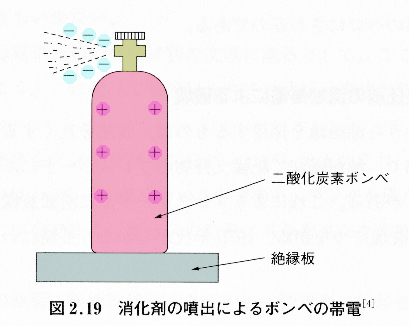

静電気事故事例4:消火器が原因となる再着火

消火器でガスの炎を消したあと,消火器のノズルをガスの口金に近づけると火花が飛んでガスが再点火することがある。消火器から消化剤が噴出すると消化剤は帯電し消火器ノズル(接地からは絶縁してあるとする)とボンベは消化剤と逆極性に帯電する。

図2.19は,その説明である。このノズルをガスの口金に近づけるとノズルーロ金間に放電が起き,その火花でガスが点火するのである。これは,デモンストレーションとしても印象の強い実験である。

この消火器ノズルの帯電は霧吹き器の帯電と同じ現象である。実際に,消火器ではないがボンベからLPGを噴出させたときに着火したと見られる事故例がある。

消火器の静電気トラブル

静電気による労働災害の影響

静電気による労働災害は、労働者個人だけでなく、企業全体にも大きな影響を及ぼします。

労働者個人への影響

-

身体的被害:

- 火傷: 静電気による火災・爆発に巻き込まれることで、重度の火傷を負う可能性があります。

- 感電: 静電気の放電による感電は、軽度であれば痛みや不快感を伴う程度ですが、重度の場合には、筋肉の収縮や呼吸困難、 심정지 を引き起こす可能性もあります。

- 転倒・落下: 静電気によるショックで、バランスを崩して転倒したり、高所から落下したりする危険性があります。

-

精神的被害: 静電気による事故は、トラウマとなり、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などの精神的な疾患を引き起こす可能性があります。

-

経済的被害: 怪我による休業や治療費の負担、後遺症による労働能力の低下など、経済的な損失を被る可能性があります。

企業への影響

- 生産性の低下: 労働災害による従業員の欠勤や作業の中断は、生産性の低下に繋がります。

- 企業イメージの低下: 労働災害の発生は、企業の安全管理体制に対する信頼を失墜させ、企業イメージの低下に繋がります。

- 経済的損失: 労働災害発生に伴う損害賠償、休業補償、安全対策費用の増加など、経済的な損失を被る可能性があります。

- 法的責任: 労働安全衛生法違反として、罰金や懲役刑が科せられる可能性があります。

静電気による労働災害を防止するために

静電気による労働災害を防止するためには、以下の対策を徹底することが重要です。

- 教育: 従業員に対して、静電気の危険性や静電気対策に関する教育を定期的に実施する。

- 作業環境の改善: 湿度管理、接地、静電気除去装置の設置など、静電気が発生しにくい作業環境を整備する。

- 保護具の着用: 帯電防止服、帯電防止靴、静電気除去リストストラップなどの保護具を着用する。

- リスクアセスメント: 作業工程における静電気のリスクを評価し、適切な対策を講じる。

静電気による労働災害は、適切な対策を講じることで予防することができます。企業は、労働者の安全確保を最優先に考え、静電気対策に積極的に取り組む必要があります。

静電気関連の法律と規制

静電気は、火災や爆発事故を引き起こす危険性があるため、様々な法律や規制でその対策が求められています。主な法律と規制は以下の通りです。

1. 労働安全衛生法

労働者の安全と健康を守るための法律です。静電気に関しては、以下の項目で具体的な対策が定められています。

-

第286条の2(静電気帯電防止作業服等)

- 静電気による爆発・火災の危険がある場所で作業を行う際には、静電気帯電防止作業服や静電気帯電防止用作業靴を着用させるなど、労働者の身体や作業服に帯電する静電気を除去するための措置を講じる必要があります。

-

第287条(静電気の除去)

- 危険物を扱う設備や可燃性の粉じん・ガスを発生する設備を使用する場合、接地、除電剤の使用、湿気の付与、点火源となるおそれのない除電装置の使用など、静電気を除去するための措置を講じる必要があります。

-

第279条 (危険物等がある場所における火気等の使用禁止)

- 危険物、可燃性粉じん、火薬類等が存在し、爆発や火災が生ずるおそれのある場所では、火花やアークを発し、あるいは高温となることで点火源となるおそれのある機械等や火気を使用してはならないとされています。静電気も点火源となりうるため、この条文に関連して静電気対策が必要となります。

-

第280条 (爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具)

- 爆発の危険のある場所で電気機械器具を使用する場合は、防爆性能を有する防爆構造電気機械器具を使用しなければなりません。

2. 消防法

火災を予防し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護することを目的とした法律です。静電気に関しては、危険物施設における火災予防 regulations の中で、静電気対策が求められています。

- 危険物施設の技術上の基準に関する規則

- 危険物の製造所、貯蔵所、取扱所において、静電気による火災・爆発を防止するため、接地、除電、湿度管理、火気使用の制限などの措置を講じる必要があります。

3. 静電気安全指針

独立行政法人 労働安全衛生総合研究所が作成した指針です。静電気による災害を防止するための具体的な対策方法が解説されています。法的拘束力はありませんが、静電気対策を行う際の参考資料として広く活用されています。

4. その他

- 業界団体による自主規制: 各業界団体が、それぞれの業種における静電気対策 guidelines や基準を設けている場合があります。

静電気対策の重要性

静電気は、目に見えないため、その危険性が見過ごされがちです。しかし、静電気による火災・爆発事故は、重大な被害をもたらす可能性があります。上記のような法律や規制を遵守し、適切な静電気対策を講じることで、安全な職場環境を確保することが重要です。

参考情報:

厚生労働省「職場のあんぜんサイト」

消防庁「危険物施設の技術上の基準に関する規則」

静電気火災、爆発事故発生時の対処法

静電気火災・爆発事故発生時は、冷静かつ迅速な対応が重要です。初期消火に成功すれば被害を最小限に抑えられますが、状況によっては避難を優先しなければなりません。

1. 初期消火

-

小規模な火災の場合:

- 消火器: 適切な種類の消火器を使用します。粉末消火器は、電気火災にも使用できるため、有効です。

- 水: 水は、静電気火災の原因となる可燃性液体によっては使用できない場合があります。ガソリンなどの引火性液体には、水をかけることで火災が広がる可能性があるので、使用を控えましょう。

- 砂: 砂をかけることで、酸素を遮断し、火災を鎮火させることができます。

-

身の安全確保:

- 周囲の状況確認: 火災の規模や延焼の危険性、避難経路などを確認します。

- 二次災害防止: 可燃性物質や危険物がある場合は、それらから離れ、二次災害を防ぎます。

- 感電注意: 電気機器や配線に触れないように注意し、感電を防ぎます。

2. 避難

- 状況判断: 火災の規模が大きく、初期消火が困難な場合は、すぐに避難します。

- 避難経路確保: 煙を吸い込まないように、姿勢を低くして避難します。

- 周囲への呼びかけ: 近くにいる人に火災発生を知らせ、避難を促します。

- 避難場所: 予め決められた避難場所へ移動します。

3. 通報

- 119番通報: 避難が完了したら、または避難と並行して119番通報し、火災の状況を正確に伝えます。

- 火災発生場所

- 火災の種類(静電気火災であること)

- 負傷者の有無

4. 消火活動への協力

- 消防隊への情報提供: 消防隊が到着したら、火災の状況や可燃物の種類、避難状況などを伝えます。

- 消火活動の支援: 消防隊の指示に従い、消火活動に協力します。

静電気火災・爆発事故を予防するために

-

静電気対策: 日頃から静電気対策を徹底することで、火災・爆発事故を予防することができます。

- 接地

- 湿度管理

- 静電気除去装置の設置

- 帯電防止対策

-

教育: 従業員に対して、静電気の危険性や静電気対策、火災発生時の対処法に関する教育を定期的に実施することが重要です。

-

避難訓練: 定期的な避難訓練を実施し、火災発生時の避難経路や避難方法を確認しておくことが重要です。

*さらに詳しい内容は下記の文献を参考、願います。

静電気除去 参考文献

トコトンやさしい静電気の本

実務で使う静電気対策の理論と実践: 事例で解説!

静電気を科学する

参考文献:

静電気の基礎と帯電防止技術 著者:村田雄司 日刊工業新聞社

たのしい静電気 著者:高柳 真

静電気トラブル Q&A 監修:田畠泰幸

図解 静電気管理入門 著者:二澤 正行 工業調査会

静電気がわかる本―原理から障害防止ノウハウまで 高橋 雄造 (著)

電気機器の静電気対策 (設計技術シリーズ) 水野 彰 (監修)

まとめ

静電気による火災、爆発は、ちょっとした不注意で発生する可能性があります。日頃から静電気対策を心がけ、火災を予防することが大切です。

静電気による火災、爆発は、決して他人事ではありません。自分自身や周りの人を守るためにも、静電気対策をしっかりと行いましょう。

無料で『静電気による引火、爆発』の資料がダウンロード

Googleスライド『静電気による引火、爆発』 無料ダウンロード

Googleスライドから無料で『静電気による引火、爆発』の資料がダウンロードできます。

パワーポイント版です。無料でダウンロードできます。

静電気による引火、爆発 PDFファイル

スライドシェアから静電気による引火、爆発についてのファイルが無料でダウンロードできます、現場の引火、爆発にお役に立てれば幸いです。